zhbglzx

【书摘】王志勇《清教徒之约》2.清教徒神学与威斯敏斯德标准

《清教徒之约》—《威斯敏斯德准则》导读

王志勇 译注

上海三联书店;2015-4。

…

·正文约11000字

·编录:杨原平

…

提要

清教徒神学“是一个颇为复杂的概念,在威斯敏斯德会议期间,在清教徒内部就有不同派之分。本文主要是以《威斯敏斯德信条》和大、小教理问答为参照,简要地介绍清教徒神学的思路和影响。这种神学也可以称之为“威斯敏斯德神学”。

…

译注序:

世界中的圣徒

二、清教徒神学与威斯敏斯德标准

p26

清教徒神学[21]是一个颇为复杂的概念,在威斯敏斯德会议期间,在清教徒内部就有长老派与独立派之分,英格兰的清教徒和苏格兰的清教徒也有不同支持,北美的清教徒与英国的清教徒的神学也不尽相同,荷兰清教徒也有自己的特色。本文主要是以威斯敏斯德标准(the Westminster Standards),也就是《威斯敏斯德信条》和大、小教理问答为参照,简要地介绍清教徒神学的思路和影响。这种神学也可以称之为“威斯敏斯德神学”(the Westminster Theology)。

清教徒神学不是书斋中的产物,更不是来自深山老林中的冥思苦想,而是清教徒在教会、议会、社会等现实生活各个方面争战过程中出现的,是无数清教徒心血的结晶。因此,我们在谈及清教徒神学的时候,一方面是介绍其作为一种运动的轨迹,另外也特别介绍其教义的特征。作为一个运动,清教徒神学有八大特色。

- 清教徒运动首先是一个宗教运动。尽管清教徒运动影响到政治、(p27)社会、经济生活的各个方面,但就其本质而言,清教徒运动并不是政治运动、社会运动或经济运动。对于每个清教徒而言,最重要的问题首先是:“我们当怎样行,才能得救?”一个新模范军将领写信给克伦威尔说:“阁下,惟愿等候耶和华是你每天最重要的事情;惟愿您视之比吃饭、睡觉、会商更重要。”[22]清教徒首要的目标就是按照圣经净化教会,在教义、敬拜和治理上改革教会,去除英格兰教会中仍然残余的罗马天主教的毒酵,消除英格兰专制君主对教会的干预和控制,使每个人都能够按照圣经和良心自由地敬拜上帝。因此,清教徒在教义和释经方面都有大量的神学著述,成为后来基督教的瑰宝。

p27

- 清教徒运动是一个道德运动。清教徒具有极强的道德意识,他们把何谓善、何谓恶视为最重要的问题,把生命视为持续不断的善与恶之间的争战,人或者是站在上帝这一边,或者是站在撒但这一边,并没有中间立场。基督徒应当在上帝的帮助下,警醒祷告,谨慎守望,不断地胜过自身和周围的罪。克伦威尔深信,国家的伟大在于国民的敬虔。“公义使邦国高举,罪恶是人民的羞辱”(箴14:34)。清教徒密尔顿曾经大声呼吁:“热爱美德吧,唯独美德是不需要花费任何金钱的。”清教徒注重婚姻和家庭,特别强调淫乱的罪恶性。清教徒强调勤劳和节俭,自立和自尊。清教徒男人以敬虔、诚实、持重、勇敢而著称,清教徒妇女则是以虔诚、贞洁、贤淑、简朴而著称。清教徒妇女喜欢针线活,喜欢家庭酿酒,烤制面包,栽种花草,她们总是把家庭收拾得干干净净,没有时间去追逐社会的时尚。清教徒对待婚姻非常严肃,(p28)清教徒的家庭生活注重次序,同时又充满了圣洁之爱所带来的美丽、平安、甜蜜和温馨。典型的清教徒家庭早晨和晚上都有家庭敬拜,他们喜欢用简单的旋律唱颂《诗篇》,普遍喜欢旧约中的教训。家庭是培养品格的地方,清教徒对家庭敬虔的注重是清教主义的一大特色。热爱真理,憎恶谎言,忠诚守约,清教主义所塑造的这样的品格乃是全社会的财富。

p28

- 清教徒运动是一场改革运动。清教徒绝不因循守旧,更不会认同现状,他们的目标就是根据上帝的圣言不断地改革自身,他们呼吁作家长的要不断改革家庭,作牧者的要不断改革教会,从政的要不断改革国家。他们呼吁每个人都行动起来,首先使自己成为实现上帝旨意的器皿,然后致力于在社会各个领域中积极行善,消除不义。因此,教会的每次复兴和改革,都具有清教徒的色彩。

4.清教徒运动也是一场国际运动。英国清教徒领袖多数都曾游历欧洲大陆各国,或是为了求学,或是因为避难。因此,清教徒不仅有来自圣经的崇高的异象,也有广泛的视野,他们突破了民族、国家、地域、历史的疆界,博采百家之长,形成自己的特色。因此,清教徒神学绝不是在深山老林、荒漠山洞中冥思苦想出来的,而是在大学里,在教会中,在议会里,在战场上,也就是在丰富的生活实践中提炼出来的。从清教徒的影响来看,也是国际性的,美国、加拿大、澳大利亚、匈牙利、韩国等都深受清教徒神学的影响。中国教会进入二十一世纪之后,也有越来越多的有识之士认识到清教徒神学的宝贵。

- 清教徒运动一直是少数派运动。清教徒运动绝不是盲目的大规模的群众运动。英格兰清教徒虽然一度在议会中取得强大的影响力,(p29)但就其人数而言,从来没有占大多数,很多时候还遭受迫害。有一段时期,清教徒领袖进出监狱甚至成为一种生活方式。他们虽然人数不多,但因为他们在精神上的魅力、道德上的卓越和学术上的精湛,他们在社会上带来了巨大的影响,确实尽到了“光”与“盐”的作用。清教徒固然喜欢圣徒相通,喜欢有更多的人接受真道,但他们也不怕孤军奋战,他们更重视的乃是灵命的质量,宁要好梨一个,不要烂梨一筐。因此,清教徒严于律已,精益求精。上帝的工作并不是从大而多开始的,上帝的工作是从少数敬虔的人开始,甚至是从一个人开始。义人的祈祷是大有力量的,他们在上帝的眼中无比宝贵,圣经中甚至明确地说:“你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去,在宽阔处寻找,看看有一人行公义、求诚实没有?若有,我就赦免这城” (耶5:1)。因此,清教徒经常感叹的并不是教会和社会的败坏,而是时时省察自己,认识到自身的软弱,定意从自身做起,寻求上帝的怜悯,自觉担任教会和国家的守望者。

p29

- 清教徒运动也是一场平信徒的运动。清教徒牧者绝没有把自己禁锢在学术的象牙塔内,更没有滞留在组织性教会中以宗教精英自居,他们最大的热情就是向民众教导上帝公义的律法,传讲恩惠的福音。即使很多人在大学中担任教授,他们仍然兼任教会的牧者,孜孜不倦地向会众教导上帝的圣言。像著名的清教徒巴克斯特一样,他们每周都深入探访教区的各个家庭,帮助、督促家长带领家庭敬拜和教理问答,使平信徒在文化、道德和宗教上不断精进,在各个领域中成为基督的精兵。因此,清教徒运动也是一场教育运动,我们甚至可以说,清教徒运动就是一场敬虔的大学教授所带领的运动。牛津大学、剑桥大学既是英格兰清教徒的摇篮,(p30)更因为清教徒在学术上的追求开始超越欧洲大陆更古老的大学,成为国际性的著名学府。美国的哈佛大学、哥伦比亚大学等名牌大学也都是移民北美的清教徒创建的。北美一位清教徒给马萨诸塞殖民地的总督写信说:“假如大学消失了,教会也不会存续很久。”当然,清教徒不仅注重高等教育,也注重从小就在家庭、教会和基督徒学校中用主的教训培养孩子的品德和学识。对于清教徒而言,要把自己还没有辨别力的孩子送给不信主的人去教育,乃是不可思议的。因此,清教徒无论到哪里去,都兴办基督徒学校,想方设法使后代接受合乎圣经的敬虔教育。

p30

7.最重要的是清教徒运动是一场圣经运动。对于清教徒而言,上帝的圣言不是一般性的言词,而是上帝的“法言”,有来自上帝的权威,首先要明白,其次就是要遵行。正是他们这种对圣经权威的重视,才使得他们与英国其他新教徒分别出来。史密斯告诫会众说:“无论何时,我们都应将上帝的话语作为标尺,放在面前。圣经之外,别无所信;圣经之外,别无所爱;圣经之外,别无所恨;圣经之外,别无所为。”[23]清教徒把圣经六十六卷书,看成是圣灵所赐给他们的图书馆。在礼拜天的时候,清教徒人人都去参加教会的聚会,讲道常常持续两个小时。牧师的讲道非常投入,常常是汗流浃背,讲道结束后不得不换件衬衫。他们立志以圣经为绝对的、客观的、超验的至高标准来规范自己,改变自己,这与当今那些对圣经似懂非懂,却动辄就要怀疑圣经、批判圣经的所谓的基督徒形成了鲜明的对照。清教徒中出现了很多著名的解经家,特别是马太·普勒(Matthew Poole, 1624-1679)和马太·亨利(Matthew Henry, 1662-1714)的圣经注释,到现在都是许多基督徒家庭和牧者的必备书籍。希望有一天,这两套解经书籍也能翻译为中文,成为中国教会的祝福。

p31

- 当然,我们也不用讳言,清教徒运动也是政治和经济运动。当时英格兰教会处于专制国王的辖制之下,清教徒对教会的改革自然涉及到政治的变革。并且,清教徒神学注重公义和自由,不可避免地要和形形色色的抵挡基督的专制者发生冲突。从清教徒神学的产生和发展来看,清教徒神学本身就是基督教在残酷的政治逼迫下所流露出的芳香四溢的橄榄油,给全世界一切热爱真理的人带来鼓励和滋养。清教徒神学也是在政治和宗教逼迫的烈火中和铁锤下锻炼出来的利剑,全世界一切热爱政治和宗教自由的人都为之欢欣鼓舞。清教徒最典型的特征就是他们对圣经的高度尊重,他们不仅把圣经视为个人信仰的权威,更是把圣经视为个人生活和社会生活各个方面的权威,既包括宗教的领域,也包括政治的领域。他们绝不会像当今某些自诩敬虔的教会人士那样,把政治与宗教截然分开。没有政治上的自由,怎能有宗教上的自由?在一个国家中,假如一般公民都没有集会的自由,基督徒怎能享有聚会敬拜的自由呢?这是显而易见的常识。因此,他们不仅在宗教领域,为教义、敬拜和治理的纯正而迫切祷告,百折不挠;同时也为政治上的自由揭竿而起,艰苦奋斗,以少胜多,以弱胜强,最终把肆行专制的君王推上了断头台。因此,清教主义被称为“圣徒与英雄”的宗教。但清教徒绝不是政治上的狂热分子,他们绝不会像中国历史中常见的那样把对手赶尽杀绝,(p32)而是更愿意通过长期的忍耐和审慎的妥协化敌为友。清教徒牧者多是英国剑桥大学和牛津大学的毕业生,他们都受过良好的教育。他们心中所爱的就是真理和自由,对自由的热爱深深地流淌在他们的血液中。对自由的珍惜和热爱也成为英国人的传统,不管是在政治事务上,还是在宗教事务上,他们都不喜欢任何外在的权威强迫他们服从。

p32

清教徒注重公义和自由,尤其是个人良心的自由。不管是国王,还是教会,都不得辖制个人的良心。因此,清教徒既反对国王的专权,也反对主教的专权;既反对国家的专制,也反对教会的专制。每个基督徒都应当是神学家,也应当是政治家。清教徒的教育所要造就的不是抽象化、神秘化的“敬虔”之人,而是有学识的人,有政治智慧的人。因此,在清教徒所设计的课程中,法律和政治始终占有重要的地位。[24]教会和大学应当为社会培养富有正义精神的法官和政治人才。如果那些敬畏上帝的人不去关心公众之事,就会任凭那些邪恶之人横行霸道,独断专行。更为宝贵的是,清教徒神学家深入农村宣教牧会,很多著名的清教徒传道人几乎终生在偏远的乡村传道牧会。因此,历史学家指出:“若是没有清教主义,英国农民始终还在异教的黑暗之中。”[25]

以上所讲的是清教徒神学作为一种运动的特色。接下来我们介绍清教徒在教义上的特色。这些特色都在基督教的基本框架之内,但却是清教徒所突出强调的。从教义上而言,清教徒的神学思想都属于加尔文体系的路径,因此,对于清教徒而言,上帝的主权,个人的自由,赖恩得救,因信称义,分别为圣,都是不证自明的公理。以下我们根据威斯敏斯德标准,简述清教徒神学的十二大神学主题及其特色。由于篇幅限制,此处我们以圣经论为重点评析,其他十一点仅作简介。

p33

1.上帝所启示的无谬圣经乃是最高的标准。《威斯敏斯德信条》的制定正处于基督教信仰巩固和诠释的阶段,作者运用了经院主义的方法,对每个教义的各个方面进行了详尽、精确的界定。[26] 在今日教会中,当谈起改革宗或清教徒神学的时候,很多人马上想到的是预定论,其实就清教徒神学的杰作《威斯敏斯德信条》而言,最重要的就是第一章“圣经论”。对于参加威斯敏斯德会议的这些教牧神学家而言,所有关于得救的知识以及信心和顺服,圣经乃是唯一充分、明确、无谬的准则。因此,莫里斯总结说:“《威斯敏斯德信条》的出发点既不是任何哲学原理,也不是某个重要的基督教教义,而是直接以上帝的圣言为信仰和生活的独一准则。”[27]华菲德曾用 178 页的篇幅,考察威斯敏斯德标准中的圣经论,他首先指出:“参加威斯敏斯德会议的众牧者把“圣经论”这一章放在整个信条的第一章,并且由此而奠定了他们教义体系的根基。在认识的崇高和表达的精确方面,《威斯敏斯德信条》的‘圣经论’可谓是所有基督教信条中最为卓越的。”[28]我将此章十条规定归纳为圣经论十七大支柱性教义。

p34

(1)必要论:本条承认自然之光或普遍启示的存在,同时申明“将那为得救所必需的对上帝及其旨意的知识给与人”,特殊启示是必不可少的。同时,本条也阐明了上帝把特殊启示笔之于书的必要性:“主为了更好地保守并传扬真理,且为了更加坚立教会,安慰教会,抵挡肉体的败坏以及撒但和世界的毒害,遂使全部启示笔之于书。”

(2)封顶论:上帝是否仍然在用特殊启示的方式向某个教会或某个信徒显明新的教义?这个问题非常重要。若是启示并没有封顶,仍然不断有新的启示出现,这样基督教就处于不稳定的状态。但信条明确指出:“上帝从前向祂百姓启示自己旨意的这些方法,如今已经止息了。”

(3)卷目论:信条明确了基督教所承认的纳为正典的六十六卷书。

(4)默示论:这些书卷都是上帝所默示的,是信仰与生活的准则。

(5)旁经论:信条明确指出旁经各卷书“并非出于上帝的默示,所以不属于圣经正典;因此,它们在上帝的教会中没有任何权威性”,同时,信条本身也并没有禁止人们阅读这些书卷,而是教导人们正确地看待这些书卷,“只能当作一般人的著作来看待或使用”。

(6)权威论:第四条论及圣经的权威性以及这种权威性的来源。信条首先肯定圣经的权威性:“圣经的权威性应当受到人的信服”,然后指出这权威性“并不倚赖任何个人或教会的见证,而是完全在于其作者上帝,祂就是真理本身”。因此,圣经的权威性既不是来自任何个人,甚至也不是来自教会。相反,个人和教会都当以圣经为权威。对于制定信条的牧者而言,(p35)逻辑非常简单:“既然圣经是上帝的话,我们就应当接受。”因此,“圣经是上帝的话”,这并非来自任何理性或逻辑的证明,乃是来自以信心为本的前提,当然这种以信为本的前提论,也不是什么都不解释,只是一味地要求人们相信的唯信主义。相反,在下一条中,从客观和主观两个方面解释了这种确信的来源。

p35

(7)自证论:如何证明圣经就是上帝的话?《威斯敏斯德信条》也为人们提供了证明的方式。客观的、直接的证明就是圣经本身。“圣经属天的性质,教义的效力,文体的庄严,各部的契合,整书的目的(就是将一切荣耀都归给上帝),人类唯一得救之道的完全展示,和其他许多无可比拟的优点,及整卷书的全备,都十足自证其为上帝的话。”因此,圣经的权威性并不是建立在考古发现上,也不是建立在圣经给人所带来的功效或益处上,而是建立在圣经自身的见证上。

(8)内证论:同时,信条本身也避免了理性主义的倾向,明确指出我们之所以相信圣经是上帝的话,并不是因为外在的证据,也不是因为个人理性的推究和他人的说服, “乃是由于圣灵的内在之工”。也就是说,只有藉着圣灵在我们心中的内证,我们才能“完全信服并确知圣经无谬的真理性和神圣的权威性”。同时,信条本身也强调,这种确信并非完全离开圣经,相反,圣灵的工作乃是“藉着上帝的圣言,并与上帝的圣言一道在我们心里作证”。因此,《威斯敏斯德信条》的圣经论始终把握圣灵与圣言两方面的平衡。

(9)全备论:信条明确申明:“上帝全备的旨意,也就是关于祂自己的荣耀、人的得救、信仰和生活所必需的一切事,或已明确记载于圣经之中,或可用合理的推论,由圣经引申出必然的结论。”(p36)此处值得注意的一点是,信条既承认圣经明确的记载,也承认“合理的推论”,有人仅仅承认圣经文字上直接记载的东西,对于圣经中没有明确提及的概念就不予承认,比如“三位一体”、“神人二性”等,这种偏颇限制了人类理性的发挥,同时也限制了圣经的范围和应用。另外,信条断然指出:“不论是所谓的圣灵的新启示,还是人的遗传,都不得于任何时候加入圣经。”圣经既是全备的,就不需要我们再加加减减。当然,此处重点所杜绝的是各种异端伪称有“新启示”,把自己的私货也上升到圣经的地步。

p36

(10)光照论:同时,信条明确了“圣灵内在的光照”的作用:“要明白圣经中所启示的使人得救的知识,圣灵内在的光照是必不可少的。”因此,明白圣经并不仅仅是理性思考的问题,若不是上帝开我们的心窍,哪怕我们毕生以研究圣经为专业,甚至精通圣经原文,我们所得到的也不过是表面性的认识。因此,赫治强调说:“要对圣经中所包含的真理有真正的使人得救的认识,圣灵的大能所给人带来的属灵的光照乃是必不可少的。”[29]

(11)常识论:更为宝贵的是信条始终高举上帝的圣言的规范作用和圣灵的光照作用,却又没有完全否定普遍启示和常识的价值:“规范有若干关于敬拜上帝和教会治理的细节,与人类日常生活和社会团体有相通之处,所以可以根据自然之光和基督徒的智慧予以规定,但总要遵照圣道的通则。”比如说教会在主日到底何时聚会?就当根据当地的情况和常识做出合理的安排,但是我们并不能随意取消主日的聚会。

p37

(12)明晰论:本章第7条论及圣经的明晰性。首先从否定的角度指出:“圣经中所记各事本身并不都是一样明显,对各人也不都是一样清楚”,这就杜绝了人的肤浅和骄傲。首先,圣经中的经文并不都是简明易懂的,连使徒彼得也承认在保罗的书信中“有些难明白的”(彼后3:16)。其次,即使同样的经文,不同的人理解程度也不相同,同样的人在不同的时期所理解的程度也不相同。因此,我们需要不断查考圣经,也要尊重牧者的教导,谦卑地承认自己始终有不明白的地方。同时,信条本身也杜绝了任何人声称圣经难懂,从而不读经的借口:“然而为得救所必须知道、相信并遵行的事,在圣经此处或彼处已明载而详论,以致不仅有学识的,而且无学识的,只要正当使用通常的蒙恩之道,便都可以有充分的理解。”此处提出了“通常的蒙恩之道”的概念,这在大、小教理问答中都有明确的阐述,也就是听道、圣餐和祷告。对蒙恩之道的强调不仅来自威斯敏斯德神学,也是改革宗神学的普遍性特色之一。

(13)文本论:圣经都是上帝默示的,这并不是指中文和合本译本,也不是指英文钦定本,而是指原初的版本(autograph)。[30]只有原初的版本才是上帝所直接默示的,因此,信条界定说:“希伯来文(古时上帝选民的文字)旧约,和希腊文(新约时代各国最通用的文字)新约,都是上帝直接默示的。”但原初的版本现在并不存在,目前存在的只是各种各样的抄本,这就需要“经文鉴定”(textual criticism),(p38)判定到底哪种抄本是权威性的抄本。此处存在的重要问题就是:到底谁有权威做出这样的鉴定呢?做出鉴定的时候到底又以什么为标准呢?此类问题在十九、二十世纪的保守派和自由派之间展开了激烈的争战。争战的核心在于以下介绍的“保守论”(God’s providential preservation of his Word)。

p38

(14)保守论:信条明确规定,圣经文本的“纯正因上帝特别看顾和护理而在历代得以保守,所以它们是真实可信的”。因此,自从威斯敏斯德会议以来,保守派改革宗人士一直相信保守论,相信圣经不仅是上帝所默示的,也是上帝所保守的。道理很简单,若是没有上帝对圣经文本的保守,圣经的默示性就没有任何实际的意义。我们即使承认圣经都是上帝所默示的,但这直接默示的文本却不存在,假如抄本的制作和传承没有上帝的保守,那么圣经就和普普通通的一本书一样,在传抄的过程中难免出现各种各样的错误,“唯独圣经”就变得没有任何意义。只有在承认保守论之后,我们所见到的圣经才会具有可信性,我们才能说:“一切有关宗教的辩论,教会最终都当诉诸圣经。”可惜,目前这种保守论在欧美教会中开始成为少数派,即使很多改革宗教会及其神学院也已经放弃保守论,动摇了基督教信仰的根基,使得圣经本身的经文沦落在考古专家和所谓的高等批判专家的手中,且在他们手中变来变去,很多新的译本对经文随意变通取舍,败坏上帝的真道,招惹上帝的震怒。[31]

p39

(15)翻译论:第9条谈及圣经的翻译问题。正统穆斯林反对把《古兰经》翻译为其他文字,认为只有用阿拉伯文才能明白《古兰经》的精义。正统犹太教徒也都坚持用希伯来文阅读旧约圣经。罗马天主教为了保持自己对圣经解释的垄断权,从而维持教士的特殊地位,长期以来一直反对把圣经翻译为各国通用的文字,丁道尔就是因为要把圣经翻通译为英文而被他们逮捕烧死的。因此,我们中国信徒能够用中文读圣经,也是宗教改革给我们带来的益处。

(16)释经论:在目前中国教会中,很多基督徒逐渐开始听到“以经解经”和“解经式讲道”这样的名词。其实,这些多是来自威斯敏斯德神学。在《威斯敏斯德信条》中明确提出了“以经解经”的原则:“解释圣经无谬的规则,就是以经解经;因此,当我们对圣经某处真实和完全的意义发生疑问时(该意义只有一个,不是多种),就当查考其他更清楚的经文来加以解明。”这种解经最不容易,需要详细地查考圣经,从文法和历史的角度查明经文的原意,然后从经文本身得出教训,加以应用。

(17) 自由论:威斯敏斯德神学始终强调圣灵与圣言的平衡。[32] 在这个平衡中所要保守的乃是基督徒的自由。信条最后明确指出:“要判断一切宗教的争论,审查一切教会会议的决议、古代作者的意见、世人的教训和私人的经历,我们所当依据的最高裁决者,除在圣经中说话的圣灵以外,别无其他。”因此,圣经是基督徒信仰与生活的绝对标准,而圣灵则是基督徒信仰与生活的最高裁判,任何个人和组织都不可把自己的意见凌驾于圣经之上,(p40)任何个人和组织都不可用自己的权威取代圣灵,在圣经与圣灵之间直接感应、负责的就是个人的良心,每个人都要根据圣灵对个人良心的引导做出自己的回应。这一规定其实是一个伟大的自由宣言,使基督徒不仅摆脱国家的专制,也摆脱有形教会的专制,和其他各种各样的桎梏,个人直接对上帝负责。当然这绝不是让我们不尊重“教会会议的决议、古代作者的意见、世人的教训和私人的经历”,这些都是上帝赐给我们的帮助,但绝不能取代上帝的圣言和圣灵的地位,绝不能代替我们自己做出选择。这样的自由是至高的自由,是一切自由的根基。当然,这样的自由也是具有高度责任感的人才能善加使用的自由。

p40

2.圣经中所启示的三一上帝是万有的根本。《威斯敏斯德信条》第2章至第5章属于传统的系统神学中的上帝论。基督教神学中最重要的两论就是圣经论和上帝论。追本溯源,一切神学上的偏颇最终一般都是因为在圣经论或上帝论上有问题。神学的核心就是根据上帝的圣言来认识上帝,可惜当今神学几乎变成了人学,所注重的都是人的需要和满足。第 2章论及上帝的本质、属性和三位一体,第3章论及上帝的预旨,第4、5章分别论及上帝的创造和护理之工。瑞肯在总结清教徒神学八大特色的时候,其中两点就是清教徒的创造论和护理论。清教徒相信是上帝创造了世界,因此,世界本质上是善的,而不是恶的。他们相信整个物质世界所指向的就是上帝,因此在《威斯敏斯德信条》第1章第1句中他们就谈及“自然之光”(the light of nature)。基督徒应当把世界视为上帝的工厂、圣殿。巴克斯特甚至说:“世界就是上帝的书卷,每个受造物都是一个音节,一个字符,一个句子,……它们都在宣告上帝的圣名和旨意。”因此,清教徒断然否定来自希腊哲学的那种物质与精神的二分法。清教徒极其信靠上帝的护理,他们在每个事件中都看到是上帝的手在掌管一切,他们在自己的日记中大量地记载上帝的恩典如何在他们日常的生活中与他们同在。[33]

p41

3.上帝与人之间的关系模式乃是圣约式的。在十六、十七世纪改革宗信条中,唯独《威斯敏斯德信条》明确地界定了圣约的概念,并以圣约论为基本概念,以此界定上帝与人之间、人与人之间的关系。我们甚至可以说,威斯敏斯德神学就是圣约神学。《威斯敏斯德信条》的制定就是起始于《神圣盟约》的签订,清教徒的圣约论绝不仅仅局限于上帝与人之间,而是贯穿于个人生活与社会生活的各个方面。上帝是信实的上帝,就是指上帝是守约的上帝,祂的应许绝不变更,祂的律法绝不废弃,祂最终必以祂的圣约和律法来审判每一个人。主耶稣基督是圣约的中保,祂是完全的上帝,代表上帝,向选民显明了上帝的信实;祂是完全的人,代表选民,完全满足了上帝圣约的要求。每个人或者是守约者,或者是违约者,守约蒙福,违约受损,并没有中间性的选择。清教徒把家庭、教会和国家都视为立约性的实体,每个成员都当明白自己在约中所享有的应许,以及自己按约当尽的责任。这种圣约论,不仅影响到清教徒的属灵生活,还直接影响到清教徒的经济与政治生活。因此,清教徒在经济往来中,注重契约的概念,契约就是法律,双方必须诚实履约;在政治生活中,强调国家必须建立在公民契约的基础上,没有公民的同意,不得随意征收税赋,甚至没有公民以选举所表达的同意,就没有合法的政府。更重要的是,上帝既是契约的第三方,也是契约的监管者,那些肆意滥用自己的自由,肆意践踏他人的自由,恶意违约的人必然受到上帝的惩处。

p42

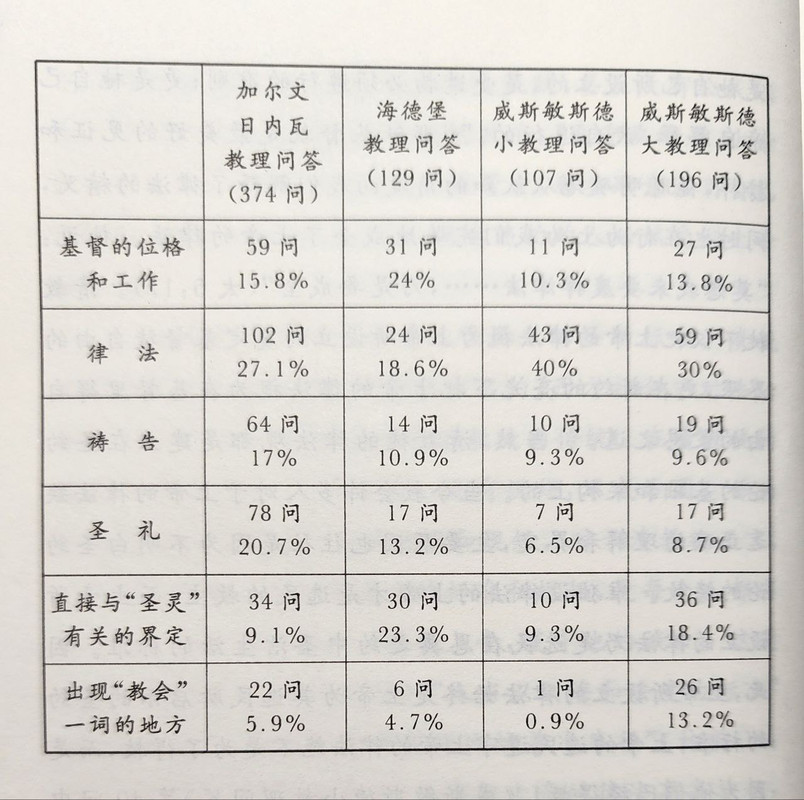

4.上帝所启示的律法是祂所设立的圣约标准。清教徒对上帝的律法的重视是特别出名的,西方社会中对法治的重视在很大程度上就是来自清教徒的传统。在清教徒的思想中,国有国法,家有家规。没有规矩,不成方圆。作为人,我们总是要遵守一定的标准和规矩。对于清教徒而言,上帝的律法就是上帝所设立的标准和规矩,是每个人都当遵行的。圣经明确强调:“敬畏上帝,谨守他的诫命。这是人所当尽的本分”(传12:13);“人当以训诲和法度为标准” (赛 8:20);“凡事都要规规矩矩地按着次序行”(林前14: 40)。在许多改革宗教会中,也有把上帝的律法高高挂起,不加讲授,就像当初的法利赛人一样,暗暗地用人的传统取代了上帝的诫命(太15:1-9),致使教会腐败,假冒为善盛行,社会道德沉沦。同时,有些人往往更关注改革宗神学中的预定论,却忽略了上帝的律法,更没有以上帝的律法为标准来要求自己分别为圣,不断雕塑自己的性情。其实,改革宗神学的重心并不在于抽象的思辨,而在于敬虔的生活,而这敬虔的生活既是源于圣灵使人重生的大能,也是来自个人对上帝的律法的自愿的顺服。正如莫里斯所言:“上帝绝对的预旨并不是某种幽暗、可怕的旨意,深不可测,无法辨明,而是无处不受其完美的律法的影响。上帝的主权不是专断的统治,只是显明祂无限的智慧毫不动摇。更准确地说,上帝的主权是藉着祂神圣的律法而施行的,这律法不仅是祂自己所设立的,(p43)是受造物必须遵行的准则;更是祂自己亲自解释,亲自遵行的。”[34]耶稣基督就是最美好的见证和榜样,祂既明确地从认知的角度向我们解释了律法的精义,同时也在行为上为我们完美地成全了上帝的律法。祂说: “莫想我来要废掉津法……,乃是要成全”(太5:17)。清教徒不仅把上帝的律法视为上帝所设立的奠定基督徒自由的界限,更在新约的亮光下把上帝的律法视为在基督里得自由的蒙恩之道。[35] 当然,清教徒的律法观都是建立在圣约论的基础和架构上的。当今教会许多人对于上帝的律法缺乏正确的理解和界定,主要原因也往往是因为不明白圣约论的缘故。唯独设律法的上帝才是选民的救主,而上帝所设立的律法乃是选民在恩典之约中圣洁生活的标准。因此,上帝所设立的律法始终是上帝为其选民所启示的圣约的标准,上帝的选民遵守上帝的律法绝不是为了得救,而是因为他们已经得救!《威斯敏斯德小教理问答》第40问中问及:“上帝起初向人启示了什么作为顺服祂的标准呢?”回答就是:“上帝起初向人启示了道德律作为顺服祂的标准。”以下是对四个著名的改革宗教理问答的分析,在这些教理问答中,律法论都占有相当大的比重,可见当初的宗教改革者对律法的普遍重视。[36]今日教会忽视上帝的律法,最终所导致的就是“轻言信心”、“廉价恩典”。

p44

5.耶稣基督是上帝与人之间唯一的中保。就其本质而言,基督教所恢复的就是基督在上帝与人之间独一的中保地位。罗马天主教与基督教一致认可以《使徒信经》、《尼西亚信经》、《迦克敦信经》和《亚塔那修信经》四大信经所界定的三位一体的教义,一致认可基督的救赎乃是罪人得教的最终根基,然而天主教更突出有形教会的中保作用,甚至把教皇推崇到“无谬”的地步,使救恩依赖于教会的圣礼、代祷、赦罪之功,因而也从实质上否定了基督的中保作用。基督教正本清源,归回圣经,重申救恩的核心就在于信徒与基督之间所建立的直接的关系,这种关系是唯独藉着信心建立的,并不需要教会的中介。罗马天主教要求个人通过有形教会来到基督面前,而基督教则坚持个人只有藉着基督才能进入真教会。(p45)教会的讲道、圣礼、代祷固然是上帝所设立的蒙恩之道,每个人都当予以重视,但是讲道、圣礼和代祷本身并没有直接的魔术性的作用,若是没有圣灵的工作,任何人都不能得到属灵的益处。威斯敏斯德神学谈及基督的神人二性,基督降卑与升高的两种状态,基督的积极顺服和消极顺服,基督先知、祭司与君王的职分,只有在这样的架构和界定中,“唯独基督”才有了真正的内涵。正是因为强调基督作为独一的中保的地位和作用,任何个人、组织都不得僭越基督的地位,不得扮演“救赎主”的角色,这就消除了形形色色的专制的神学或理论土壤,使个人在上帝面前因着基督而得到完全的自由。

p45

6.清教徒尊重现有的政治与社会秩序,强调根据圣经和良心来顺服现有的执政掌权者(罗13:1-7)。同时,清教徒也特别强调“基督的主权”(the Lordship of Christ)。他们并没有把基督的主权限制在宗教的领域中,限制在“天上”或将来的“天国”中,而是强调基督现在就已经是“万主之主,万王之王”。基督徒的使命就是加入耶稣基督得胜的大军,建立合乎上帝心意的社会和文明。清教徒约翰·格瑞在1646年所发表的一个名为《一个英国老清教徒或不从国教者的特征》的小册子中说:“他把自己的一生视为一场争战,基督就是他的元首,……十字架就是他的旗帜,他的座右铭就是:受苦者必是得胜者。”[37]清教徒所喜欢的诗篇之一,就是第72篇,这首诗篇所歌咏的就是基督的主权: “祂要执掌权柄,从这海直到那海,从大河直到地极”(诗72:8)。清教徒这种对基督的主权的强调为世上各种权力的合法性提供了一个超验性的基础,秉承西方中世纪宪政的思想,[38]对于现代文明中民主、法治的建立起到不可磨灭的积极作用。[39]

p46

7.律法与福音、文化使命与福音使命平衡。圣经中所显明的真道是律法与福音平衡的真道,是文化使命与福音使命并行的真道,这也是清教徒所特别强调的。这样的真道不仅使罪人悔改得救,也能够装备他们在世界中积极地发挥文化建造的作用。如果失去这种平衡,就会使基督徒脱离圣经的真道,脱离教会的历史性根基,脱离社会的现实性需求,丧失了基督徒应有的影响社会的“光度”和“盐味” (太5:13-16)。正如英国真理之旗出版社编辑所指出的那样:“目前盛行的神学并不能够提升社会的道德水平,遏制道德风气的败坏。无疑,原因之一就在于误解律法在恩典之约中的地位和作用。教会需要重新晓得伯顿所陈明的真理:“律法把我们送到福音的面前,使我们因信称义;福音把我们送到律法的面前,使我们调整我们的生活方式。””[40]大溪城清教徒改革宗神学院院长周必克牧师在谈及清教徒的侍奉时指出:“清教徒传道人在讲解福音之前先讲律法,这种作法与保罗写《罗马书》前3章异曲同工。使徒保罗首先解释上帝的律法,使罪人在上帝面前无可推诿,使整个世界在上帝面前都显为有罪。清教徒并不急于督促行恶的人转离罪行,因为他们认为罪人能够这样做。清教徒相信,用律法的要求来面对罪人,圣灵会带领罪人认识到自己在上帝面前的无能,也会认识到他们需要上帝的救恩。”[41]

p47

8.清教徒注重恩典的教义,不管是个人的得救,还是物质生活的丰盛,都是上帝的恩典,不是靠人的善行或功德。在“救恩神学”中,清教徒神学首先强调的是“赖恩得救”,说明得救的本源唯独在于上帝的主权的白白的恩典,这也是救恩神学五大要义的总结。[42]清教徒神学始终把救赎分为“称义”与“成圣”两个方面,《威斯敏斯德大教理问答》第77问清楚地阐明了“称义”与“成圣”二者的不同。 “因信称义”说明称义的途径,“分别为圣”说明救恩的目的不在于个人得赎,乃在于荣耀上帝,荣耀上帝的途径就是通过圣洁的生活,见证上帝恩惠的福音。因此,清教徒神学没有以“救恩神学”为终点。华腓德在分析改革宗神学的构成原则的时候指出:“代表路德宗的就是因信称义的教义。这教义不独对路德宗是中心的教义,改革宗也以此为中心。不但如此,改革宗的教义系统中,强调保持称义要道的纯洁性,抗拒‘因信’来代替‘藉信’称义之道的倾向。路德宗注重倚靠信当作绝对的事实,加尔文主义则更深地了解到称义的主因,将信心放在上帝为救人的活动而产生的别种关系上。在仔细考虑之后,此种差异就叫我们回到每种思想的构成原则上去。但这种差异与其说是二者思想系统的具体表现,毋宁说是二者分歧的构成原则的结果。路德主义是在信心里找到平安,(p48)这平安是由负罪之人在寻求与上帝和好的痛苦中得到的,特别是为由信心所得到的祝福而快乐。……加尔文主义也和路德主义一样热心,问这大问题: ‘我当作什么才可以得救?’所回答的正如路德主义一样,但并未停止在那里,而是接着追问更深一层的问题:“我得称义的那信心是从何而来?’这深远的回答使整个的心灵充满了赞美:“唯独从上帝的白白恩典而来,为要叫祂恩典的荣耀得着称赞。’由此,加尔文主义者把眼光从人及其命运,调转到上帝及其荣耀上。……”[43]

p48

9.清教徒在传统上把基督的国度分为权能的国度(the kingdom of power)、恩典的国度(the kingdom of grace)和荣耀的国度(the kingdom of glory)。[44]就上帝的权能而言,祂作为三一上帝的第二个位格,全地都在祂的掌管之下,祂是全地的大君王。就上帝的恩典而言,只有蒙恩得救的人才从撒但的黑暗权势之下进入基督光明的国度,在他们今世的争战中,得蒙基督大能的保守。就上帝的荣耀而言,只有当基督再来,审判世界的时候,祂要制伏所有的仇敌。这三大国度[45]的划分并不是指不同的区域和时间,而是基督行使其王权的不同的方式。因此,要明白上帝的国度,关键是明白上帝的主权和基督的王权。这种对基督王权的强调当然最根本的是基于圣经。从历史背景来考虑,清教徒以基督的王权抵挡当时的两大专制势力(p49),一是罗马天主教,一是世俗的王权。作为选民的中保,祂复活之后,升天之前,在宣布大使命的时候首先宣布祂所得到的并不是先知和祭司的职分,而是君王的权柄:“天上地下所有的权柄都赐给我了”(太28:18)。在威斯敏斯德神学中,更强调的是基督在这个世界上的王权。在信徒的生命中,基督是他们的王;在教会中,基督是教会的王;因此,真正执掌大权、掌管世界的并不是撒但,也不是各种敌基督的势力,而是教会的元首、复活的基督。另外,当我们谈及国度的时候,就会涉及末世论问题。末世论的核心是上帝的国度何时开始,在何处开始。基督的国度是既定的事实,也是不断进展,逐渐达于完全的历史过程。威斯敏斯德神学所界定的是圣约性末世论,这种末世论是积极的、乐观的末世论,因此所有签署《威斯敏斯德信条》的苏格兰牧者在末世论上都是持守后千禧年的立场,赫治、华菲德、霍志恒等老普林斯顿神学家也都是坚定的后千禧年论者。这方面,目前深受时代论前千禧年立场影响的中国教会应当用更多的精力考察历代圣徒的脚踪。

p49

- 纯正的教义必须落实于日常敬虔的生活中。清教徒为何注重上帝的律法?核心就在于他们追求敬虔的生活,而真正敬虔的生活绝不是自行其是的生活,而是以上帝的律法为规范的生活。加尔文在教导基督徒生活时,也常常以上帝的律法为依归。他说:“唯独当我们行在上帝的律法中的时候,我们才能确信我们已被收纳为上帝的儿女。”[46]“基督徒当以上帝的律法衡量自己的行为,(p50)把自己隐密的心意降服于上帝的旨意之下。”[47]很多人赞叹清教徒在神学上的深刻和精确,却常常指责清教徒有律法主义的倾向。其实,他们并不了解清教徒神学的精髓。对于清教徒而言,神学并不是纯粹的学术性的活动或心智性的思辨,著名的清教徒柏肯斯把神学界定为“生活的艺术”。因此,威斯敏斯德神学把圣经的主要内容界定为两大部分,一是我们当信什么,二是上帝吩咐我们当尽什么责任,也就是我们当如何行。对于清教徒而言,最重要的不仅仅是行为,最重要的是属灵的美德。他们把属灵的美德视为“蒙恩的标记”(the marks of grace)。众所周知,天主教特别强调美德,道德神学是天主教神学很重要的一部分。很多人认为,在基督教中,道德神学一直比较薄弱。其实不然,清教徒神学有丰富的道德神学,我们甚至可以说清教徒神学就是美德神学(a theology of virtue)。特别是在《威斯敏斯德大教理问答》中,大篇幅的对律法的解析,核心就是提醒基督徒以上帝的律法为镜子,不断地揽镜自照,省察自己,不断地靠着上帝的恩典,除去自己的邪情私欲,更多地彰显来自基督的属灵的美德,在平凡的日常生活中见证基督恩惠的福音,“宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德”(彼前 2:9)。目前的中国教会缺乏什么呢?是缺乏金钱吗?是缺乏自由的环境吗?是缺乏纯正的教导吗?是缺乏更多的神迹奇事吗?最缺乏的还是属灵的美德!

p50

11.以个人、家庭、教会和社会重建为目标。清教徒一方面强调原罪的影响和个人的败坏,但同时对个人的价值又有合乎圣经的珍视。(p51)清教徒神学对人有三重基本的看法:首先,人受造有上帝的形像,是完美的,因此,人在本质上是善的;其次,因着亚当的原罪归算在他们的身上,以及他们自身所犯的本罪的影响,人都是有罪的人;最后,藉着上帝更新的恩典,人人都能够得救得荣。正是因为这种对人公允的看法,以及他们对上帝的主权的积极信靠,对人类历史的乐观盼望,使得他们积极地投身自身的建设、家庭的建造、教会的改革和社会的重建。清教徒有清晰的天职观,他们认为上帝对自己的呼召和拯救绝不是徒然的,而是“为要叫我们行善,就是上帝所预备叫我们行的”(弗2:10)。清教徒对“天职”或“呼召”(calling)的划分有两个方面,一是普遍性的天职和特殊性的天职。普遍性的天职就是上帝对基督徒普遍性的呼召,这一呼召就是在生活的各个领域中行事为人与蒙召的恩相称。特殊性的天职是指上帝对每个人在工作或职业上的特殊预备和引导。二是复数性的天职,也就是说基督徒的呼召并不是单一性的,而是多重性的。比如一个弟兄,他作为丈夫,就有作为丈夫的天职和责任;同时他可能成为父亲,他就有作为父亲的天职和责任;他也有可能身为人子,就有作为儿子的天职和责任。他的呼召不仅是在家庭中,也包括在教会中,在社会上。

p51

12.以个人敬虔和社会公义为主要价值导向。清教徒注重个人的敬虔,认为敬虔就是力量,敬虔就是幸福。清教徒生活和灵修的核心就是追求敬虔。清教徒神学的核心就是教导我们如何过一个敬虔的生活。这种敬虔是建立在真知识的基础上的,不认识自己所信的是谁,不晓得上帝的旨意,一切所谓的敬虔不过是自我虚饰的坟墓而已。因此,清教徒所提倡的敬虔是智慧性的敬虔。清教徒注重祷告、默想、(p52)禁食等各种属灵的操练,目的就在于培养敬虔的品格。清教徒之所以强调律法的作用,也是和他们对敬虔的追求有直接的关系。[48]在《威斯敏斯德大教理问答》第97问中,精确地概括了基督徒与上帝所启示的道德律的关系:“问97:对已重生的人,道德律有什么特别的用处?答:对于已经重生、归信基督之人,虽然道德律对他们已经不再是行为之约,他们既不因之称义,也不因之定罪;但是,除了与所有人共同的用处之外,道德律还有特别的用处,就在于向他们显明:因为基督为他们的益处成全了道德律,替他们承受了咒诅,所以他们对基督有何等的亏欠;由此激发他们更有感恩之心,并且更加谨守,以道德律为顺服的标准加以遵行,从而表达出感恩之心。”在追求个人虔诚生活的同时,清教徒还希望建立圣洁的教会、自由的国家,因此他们在英格兰进行了艰苦卓绝的争战,甚至背井离乡,前往当时北美这片蛮荒之地,为的就是建立一个敬畏上帝的国家。对律法的精研也使得清教徒能够修身齐家,治国安邦,受清教徒影响而建立的英国、荷兰、美国等国家,都是高度法治和自由的民主国家。[49]

p52

早在1920年的时候,福理恩就断言:“世界的未来有赖于两个伟大的清教徒国家,一是美国,一是英国。一起行动,一起为公义行动,世界就是安全的。”[50]其实,就中国的古语来说:“皇天无亲,唯德是辅。”上帝并不偏待人,凡是敬畏祂,按祂的话语去行的人都会得蒙上帝的祝福。“以耶和华为上帝的,(p53)那国是有福的”(诗33:12);“耶和华啊,祢所管教、用律法所教训的人是有福的”(诗94:12)。清教徒神学不是英国的土特产,也不是美国的专利品,清教神学是从上帝恩典的江河中涌流出来的活水。不管在哪个时代,不管在哪个地方,只要有人敬畏上帝,只要有人渴慕真道,只要有人愿意从自己做起,把上帝的圣言施行在生活的各个方面,那里就有清教主义的泉水在涌流,那里就有真理、自由、公义的花朵在四处盛开。

p53

清教徒是信心的伟人,清教徒神学是基督教神学发展的一个巅峰,处处透露出成熟的智慧、平衡的艺术。当代欧美著名史学家巴刻(J.I. Packer)在《我们为什么需要清教徒》一文中指出:“成熟是智慧、友善、恢复力和创造性的综合。清教徒是成熟的典范;……他们都是伟大的灵魂,所侍奉的是伟大的上帝。他们富有激情却头脑清晰,发自心灵地怜悯他人;既有伟大的异象,又有实践的智慧;既是理想主义者,也是现实主义者;以目标为导向,同时讲究方法;他们具有伟大的信心、伟大的盼望,也是了不起的行道者,为他们所坚持的理想承受了巨大的苦难。”[51]清教徒神学正是在苦难的火炉中提炼出来的精金,是在荆棘丛中盛开的百合花。

苦难深重的中国所需要的不是淡化作门徒代价的廉价福音,也不是注重神迹奇事的魔术性宗教,而是注重智慧与敬虔的清教徒式神学。我们所需要的不是热衷政治的“民运神学”,也不是逃避政治的“属灵神学”,我们所需要的是清教徒式的全方位的世界观。清教徒神学是大众神学,是家庭神学,清教徒通过讲道和教理问答的方式塑造了一代又一代的人,清教徒式的神学就是中国所需要的神学。

p54

亲爱的读者,诋毁清教徒是容易的,因为他们也是有限和有罪的人。不管是在教义上,还是在生活上,他们都有自身的局限性。比如说,在他们的神学体系中,仍然有来自古希腊和中世纪的“自然法”(the law of nature)的痕迹。[52]但真正省察自己,效法他们的脚踪却不容易。作者修订书稿,撰写本简介时,对照清教徒的教义和生活,时时感受到罪的重负在自己身上的影响,深感灵力不足,学力不足。惟愿慈爱的天父因着祂爱子耶稣基督的缘故,悦纳、祝福这卑微的奉献,使圣徒得造就,教会得坚固。东北马梓乘先生对于本书的出版鼎力相助,上海三联书店的邱红女士为本书的修订提供了宝贵意见,在此特表感谢。

王志勇

2005年6月4日于美国大溪城威斯敏斯德书斋

2012年7月15日于美国弗吉尼亚雅和博心斋修订

——

注释

- “清教徒神学”与“清教主义”、“清教徒主义”都是对Puritanism一词的不同译法。我自己更喜欢“清教徒神学”这一译法,清教徒的思想并不是一种“主义”,而是一个明确的神学体系。但在一些英文书籍中,有时翻译为清教主义似乎更合乎作者的原意。本文主要运用“清教徒神学”,有时也采用“清教主义”。参见奥尔森:《基督教神学思想史》,吴瑞诚、徐成德译,周学信校订,北京:北京大学出版社,2003年,页559;麦格夫:《历史神学》,赵崇明译,香港:天道书楼,2002年,页213;威利斯顿·沃尔克:《基督教教会史》,孙善玲、段琦、朱代强译,北京:中国社会科学出版社,1991年,页454-531。

22.转引自 Ryken, Worldly Saints, p.11.

23.周必克:《清教徒的福音侍奉》,陈路译,王志勇编校,威斯敏斯德出版社, 2001年,页6-7。

24.John Stephen Flynn, The Influence of Puritanism, p. 155.

25.John Stephen Flynn, The Influence of Puritanism, p. 166.

26.John H. Leith, Assembly at Westminster (Richmond: John Knox Press, 1973), pp. 65-74.

27.Edward D. Morris, Theology of the Westminster Symbols (Columbus, 1900),

p.67.

28.B.B. Warfield, The Westminster Assembly and its Work, p.155.

29.A. A. Hodge, A Commentary on the Confession of Faith (Philadelphia: Presbyterian Board of Christian Education, 1932), p.61.

30.J. Harold Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism (Peabody: Hendrickson, 1995), p.1.

31.参考 John W. Burgon, Unholy Hands on the Bible (Lafayette: Sovereign Grace Trust Fund, 1990).

32.Cf. Wayne R. Spear, Word and Spirit in the Westminster Confession, from The Westminster Confession into the 21” Century, edited by Ligon Duncan (Rossshire: Christian Focus Publications, 2004), Vol. I, pp. 39- 56.

33.Ryken, Worldly Saints, p.11.

34.Morris, Theology of the Westminster Symbols, p.506.

35.参看 Samuel Bolton, The True Bounds of Christian Freedom (Edinburgh: The Banner of Truth Trust,2001).二十世纪神学家 Enerst F. Kevan专门考察清教徒神学,著有The Grace of Law (Morgan: Soli Deo Gloria Publications, 1993)一书,特别阐明清教徒关于律法的主张。

36.W. Robert. Godfrey, An Intruduction to the Westminster Larger Catechism, from Johannes G. Vos, The Larger Catechism, xviii.

37.转引自Leland Ryken, Worldly Saints (Grand Rapids: Zondervan, 1986), xi.

38.参考丛日云主编:《西方政治思想史·中世纪》(天津:天津人民出版社, 2005年)。

39.参考(美)约翰·范泰尔:《良心的自由——从清教徒到美国宪法第一修正案》,张大军译(贵州:贵州大学出版社,2011年);(美)道格拉斯·F.凯利: 《自由的崛起-—16-18世纪,加尔文主义和五个政府的形成》,王怡、李玉臻译(南昌:江西人民出版社,2008年)。

40.Samuel Bolton, The True Bounds of Christian Freedom, p.11.

41.周必克:《清教徒的福音侍奉》,页23。

42.此五大要义源自《多特信条》的规定:人的全然败坏,上帝无条件的拣选,基督为选民舍命(基督救赎的有限性),上帝的恩典不可抗拒,圣徒永蒙保守。

43.华腓德:《神学家加尔文与今日的加尔文主义》,赵中辉译,基督教改革宗翻译社出版,1984年,页17-18。

44.Richard A. Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms (Grand Rapids: Baker, 2004), pp.259-260.

45.在《威斯敏斯德信条》中,有四处提及“国度”这个词,第8章第5条、第23章第3条、第30章第2条这三处提及“天国”(the kingdom of heaven),第25 章第 2 条提及“主耶稣基督的国”(the kingdom of the Lord Jesus Christ)。

46.Calvin, Golden Booklet of the True Christian Life, translated by Henry J. Van Andel (Grand Rapids: Baker, 1952), p.13.

47.Calvin, Golden Booklet of the True Christian Life, p.25.

48.参考 Joel R. Beeke, Puritan Reformed Spirituality, pp. 101 - 124. 49.此十二点概括源自王志勇《基督教圣约经学世界观原理默想录》未出版稿。

50.John Stephen Flynn, The Influence of Puritanism, p.105.

51.转引自 Leland Ryken,Worldly Saints,x.

52.William Haller, The Rise of Puritanism (New York: Harper Torchbooks, 1938), pp.364-377.

…

译注者简介:

王志勇 香港雅和博圣约书院院长,美国长老会主恩基督教会主任牧师。1994年获北京大学法学硕士,2003年受邀为牛津大学访问学者,2007年、2009年获美国加尔文神学院神学研究硕士、神学硕士。研究领域为:基督教哲学、神学与法学。

2003年在北京创立“中国改革宗神学”网站(www.chinareformation.com), 2010年在香港创办“雅和博圣约书院” , 2011年在美国创立“雅和博传道会”,致力于研究和传播以17世纪清教徒神学为代表的古典改革宗神学,并把圣经启示、正统神学与世界观结合在一起,倡导“仁教心学,法治德政” ,被称为“中国改革宗神学领军人物”之一。

著作有: 《中国改革与清教徒精神》(台北:基文社, 2012年);主要译著有:梅尔编译《约瑟夫著作精选》 (北京大学出版社, 2004年);克罗尼《天命与你》 (台北:改革宗出版有限公司, 2004年);布雷克《基督徒理所当然的侍奉》 (美国:中国改革宗出版社, 2006年);加尔文《敬虔生活原理》 (北京:三联书店,2012年)。

目 录

译注序:世界中的圣徒

——清教徒、清教徒神学与威斯敏斯德

会议简介 9

第一部分 威斯敏斯德信条

导读55

一、圣经论 66

二、论上帝与三位一体 69

三、论上帝的预旨 71

四、论上帝的创造之工 73

五、论上帝的护理之工 73

六、论人的堕落、罪与刑罚 75

七、论上帝与人所立的圣约 77

八、论中保基督 78

九、论意志的自由 81

十、论有效的恩召 82

十一、论称义 83

十二、论得儿子的名分 85

十三、论成圣86

十四、论得救的信心 87

十五、论悔改得生 87

十六、论善行 89

十七、论圣徒的坚忍 91

十八、论蒙恩得救的确信 92

十九、论上帝的律法 94

二十、论基督徒的自由和良心的自由96

二十一、论崇拜和安息日98

二十二、论合乎律法的宣誓和许愿100

二十三、论国家官员102

二十四、论结婚和离婚 104

二十五、论教会 105

二十六、论圣徒相通 107

二十七、论圣礼107

二十八、论洗礼 108

二十九、论圣餐 110

三十、论教会的劝惩 112

三十一、论教会总会和议会113

三十二、论死后情况和死人复活114

三十三、论末后审判 115

第二部分 威斯敏斯德大教理问答导读 116

一、人生的首要目的 118

二、上帝的存在 118

三、上帝的圣言 118

四、圣经的主要教训119

五、上帝的属性119

六、上帝的独一性 120

七、上帝的位格性 120

八、上帝的预旨121

九、上帝的创造之工 122

十、上帝创造天使 122

十一、上帝创造人 122

十二、上帝的护理之工 123

十三、上帝对天使的护理123

十四、上帝对人的护理 123

十五、始祖的堕落 124

十六、亚当的代表性 124

十七、原罪 124

十八、罪所导致的惩罚 125

十九、行为之约 126

二十、恩典之约 126

二十一、恩典之约的施行127

二十二、恩典之约的中保 128

二十三、中保的资格129

二十四、中保的名称 130

二十五、中保的职分 130

二十六、基督的降卑 131

二十七、基督的升高 133

二十八、基督的代祷 135

二十九、基督的再来135

三十、基督赢得的恩惠 136

三十一、未听信福音之人的状况136

三十二、听过福音之人的状况137

三十三、有形教会及其特权137 t

三十四、无形教会及其特权138

三十五、选民与基督的合一 138

三十六、有效的恩召 138

三十七、选民在恩典中与基督的交通139

三十八、称义 140

三十九、称义与恩典 140

四十、称义与信心 141

四十一、得儿子的名分 141

四十二、成圣 142

四十三、悔改得生 142

四十四、称义与成圣的不同143

四十五、成圣的不完全性 144

四十六、真信徒得蒙保守 144

四十七、得救的确信 144

四十八、选民在荣耀里与基督的交通145

四十九、死亡 146

五十、复活147

五十一、末后的审判 148

五十二、人的本分149

五十三、顺服的标准 150

五十四、道德律的性质 150

五十五、道德律的功用 150

五十六、道德律的综述 152

五十七、理解十诫的规则 152

五十八、十诫的序言 154

五十九、前四诫精义 154

六十、第一条诫命 155

六十一、第二条诫命 158

六十二、第三条诫命 160

六十三、第四条诫命 163

六十四、后六诫精义 166

六十五、第五条诫命 166

六十六、第六条诫命170

六十七、第七条诫命 172

六十八、第八条诫命 174

六十九、第九条诫命 176

七十、第十条诫命 180

七十一、人无力全守诫命 181

七十二、罪的程度 181

七十三、惩罚与逃避 183

七十四、蒙恩之道 184

七十五、圣经与蒙恩之道 184

七十六、读经185

七十七、讲道 185

七十八、听道186

七十九、圣礼与蒙恩之道 187

八十、洗礼 188

八十一、圣餐 190

八十二、洗礼与圣餐的异同 194

八十三、祷告与蒙恩之道 195

八十四、当向谁祷告 195

八十五、当奉谁的名祷告 196

八十六、圣灵帮助我们祷告 196

八十七、当为谁祷告 197

八十八、当为何事祷告 197

八十九、当怎样祷告 197

九十、祷告的准则 198

九十一、主祷文的序言 199

九十二、主祷文六大祈求 199

九十三、主祷文结语 204

第三部分 威斯敏斯德小教理问答导读 205

一、人生的首要目的 209

二、人生的唯一准则 209

三、圣经的主要教训 209

四、上帝是怎样的上帝 209

五、上帝的预旨 210

六、上帝的创造 210

七、上帝的护理 211

八、始祖是如何犯罪的 211

九、始祖犯罪的后果212

十、上帝的救恩 213

十一、基督的拯救 213

十二、圣灵的工作 215

十三、救恩在今生的益处 215

十四、救恩在今生之后的益处216

十五、道德律与十诫 217

十六、十诫的序言 217

十七、第一条诫命 218

十八、第二条诫命 219

十九、第三条诫命 220

二十、第四条诫命 220

二十一、第五条诫命 222

二十二、第六条诫命 223

二十三、第七条诫命 223

二十四、第八条诫命 223

二十五、第九条诫命 224

二十六、第十条诫命 224

二十七、罪所当受的处罚225

二十八、蒙恩之道 226

三十一、洗礼 228

二十九、圣经与蒙恩之道227

三十、圣礼与蒙恩之道 227

三十二、圣餐 228

三十三、祷告与蒙恩之道 229

三十四、主祷文序言229

三十五、主祷文六大祈求 230

三十六、主祷文结语 231

第四部分 威斯敏斯德家庭敬拜指南

导读 232

一、序言 234

二、家庭敬拜的必要性 234

三、家庭敬拜的内容 234

四、家长如何宣读圣经 235

五、家庭敬拜的次序 235

六、不可带领家庭敬拜的人 236

七、家庭敬拜的性质 236

八、和平时期不鼓励家庭聚会 236

九、家庭敬拜与主日敬拜 237

十、祷告的必要和内容 237

十一、教会当推行家庭敬拜 238

十二、家庭的其他责任 238

十三、教会成员彼此造就的责任239

十四、如何寻求别人的建议239

十五、临时性家庭敬拜240

十六、指南的目的和适用范围240

参考文献241

===

以上仅供参考,谢谢!

===