zhbglzx

【书摘】麦格拉斯《基督教神学导论》15.7 教会的“标志”

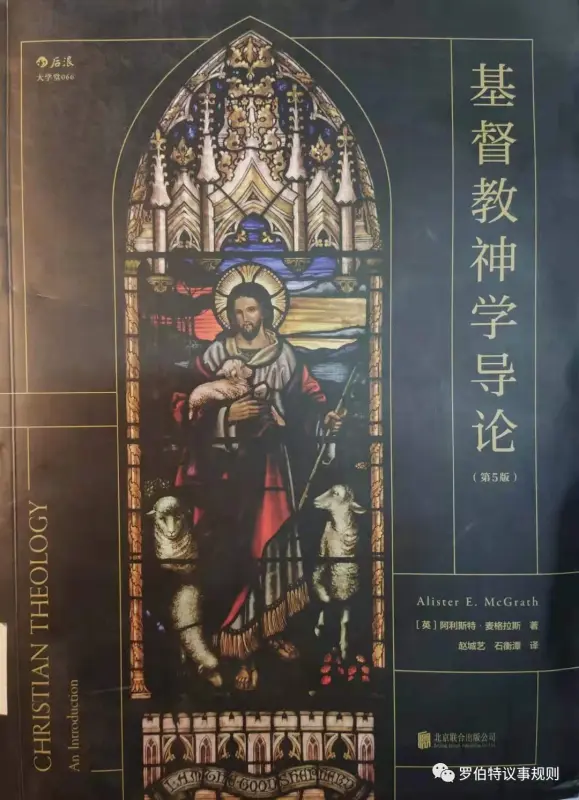

《基督教神学导论》

[英] 阿利斯特·麦格拉斯 著

赵城艺 石衡潭 译

北京联合出版公司出版;2017-07。

…

·正文约9600字

·编录:杨原平

…

提要

合一的基础不是任何特定的教会组织制度,而是在于共同委身于福音。基督是教会圣洁的基础。因追求圣洁而进入教会的人,开始改造、赎罪和更新的旅程。大公性在于整体性的观念,基础是同一性,结果是普世性。由使徒在世界上建立;坚守使徒教导;继续使徒的事工。

第三部 基督教神学

第十五章 论教会

15.7 教会的“标志”

p434

教会论的一个核心主题,涉及教会的四个“标志”或“记号”——即基督教国家的信经所说的、可定义教会的四个根本特征。这些信经肯定,我们相信“一个圣洁、大公的使徒教会”。这句话中的四个词——“一个”、“圣洁”、“大公”和“使徒”——已被视为教会的四个“标志”或“记号”,自公元4世纪以来始终对教会论的讨论非常重要。在以下部分中,我们将简单地思考它们。

p435

一 个

教会的合一对基督教思考教会至关重要。世界基督教联合会是现代关注基督教合一较为重要的机构,它将自己定义为: “认信我们的主耶稣基督为上帝和救主的教会的团契”。但是,这种定义承认,存在许多不同的教会:圣公会、浸信会、天主教、路德宗、循道宗、东正教、长老会等等。既然存在这么多教会,我们怎能说“一个教会”呢?在体制层面这么不合一,我们怎能说教会的“合一”呢?

关于这个问题,教会史上的两起事件尤为重要,需要特别讲到。第一件事于公元3世纪发生在北非,当时,教会内的分裂可能毁掉教会。德西乌斯的迫害(250-251)导致许多基督徒在迫害时叛教或放弃信仰。在商量如何处置这些基督徒时,立刻出现了分裂:这种叛教是否标志他们信仰的结束,还是他们可以通过悔改与教会和好?意见的分歧很大,结果便是严重的不合与冲突。(之前讨论过的多纳图争辩可以被视为源于这个尚未解决的难题,在后来的戴克里先迫害之后爆发。)

迦太基的奚普里安的《论大公教会的合一》 (251年)便是直接回应戴克里先迫害的危机。在这篇重要的论文中,奚普里安坚持教会的绝对合一,将教会比作“基督无缝的长袍”,是不能分裂的,因为它是上下一片织成的。破坏它的合一,它的身份同时也被破坏。

任何脱离教会、与淫妇结合的人,便是与教会的应许隔绝;任何离开基督的教会的人,便不能得到基督的奖赏。这样的人是陌生人、流浪的人和敌人。

如果你不以教会为母,便不能以上帝为父。如果在诺亚方舟之外还有生路,教会之外的人才可能另有生路。

只有一个教会,它之外不可能有救恩。“教会之外无救恩” (extra ecclesiam nulla salus)。奚普里安后来殉道,于公元258年被罗马当局杀害,结果,他对教会合一的独特理解在罗马极具影响力。作为一位地区殉道士,奚普里安受到的尊敬和爱戴很容易被转化为对他神学观念的尊敬和爱戴。这使奥古斯丁在自己论教会合一的著作中特别强调奚普里安的观念。

16世纪的宗教改革也爆发了关于这个问题的争辩。宗教改革的批判者问道:改教家怎能合理地脱离已经建立的教会,建立分裂的教会?这不肯定会破坏教会的合一吗?(必须记住,宗教改革在西欧爆发,这里惟一重要的教会是没有丝毫分裂的天主教。)如前所述,改教家对这个重要批判的回应是,中世纪的教会已经腐败到必须改革的地步。在他们看来,中世纪的教会仍是基督教的教会。但是,它处于危险之中,即已经忘记自己独特的身份和呼召,需要改革和更新。如果这不能从教会内部进行,不得不通过分裂实现,在中世纪的基督教之外建立改革过的教会。

p436

只要以教义的理由脱离母教会的原则成立,便几乎无法再进行约束。这经常导致已经脱离天主教的教会又出现许多分裂。英国圣公会于16世纪脱离天主教;英国圣公会的内部争辩又导致一些神职人员和平信徒离开,他们成立了循道宗;循道宗内部于19世纪的争辩又产生了卫斯理派和加尔文派,他们都自称是“循道宗”。自16世纪以来,古代信经“一个教会”的观念显然不能再从机构或体制的角度理解。但是,教会不应当首先这样理解吗?较早的基督教神学家——尤其是最早的教父——已经认识到这种矛盾,也深知它的重要性。

理论上信仰“一个教会”,但是,摆在面前的残酷现实是存在许多教会。面对这种明显的矛盾,基督教神学家阐发一些看法,把“残酷的现实”放在“理论的信仰”这个框架中理解。关于教会合一的问题,需要特别指出四种看法,每一种都有各自独特的优点和缺点。

1.帝国式看法:宣称只有一个经验的——即看得见的——教会,只有这个教会才有资格被称为真教会。其他所有教会都是骗子,都是真教会头衔的觊觎者,充其量只是近似真教会。第二次梵蒂冈会议(1962-1965年)之前的大公教会坚持这种看法。但是,此次会议迈出重要一步,承认其他基督教会是“分离的”基督徒弟兄姐妹。

2.柏拉图式看法:从根本上区分经验的教会(即历史上可见的实体)与理想的教会。这种看法在主流的基督教神学中得到的支持相对较少,但是,一些学者提出,加尔文对“可见的教会”与“不可见的教会”的区分暗含一些这种看法。但是,如前所述,这种区分最好从末世的角度理解。

3.末世式看法:认为教会目前的不合一在末日都会被废除。目前的情形是暂时的,在末世到来时将会解决。这种理解是加尔文区分“可见的教会”与“不可见的教会”的基础。

4.生物式看法:将教会的历史发展比作树枝的生长。这个意象是18世纪的敬虔派神学家尼古拉斯·冯·亲岑道夫(1700-1760年)提出的,也被19世纪的圣公会神学家热情地接受。这种看法将不同的经验教会(如天主教、东正教和圣公会)视为有机的统一体,尽管它们的体制是不同的。

然而,近年来,许多关注普世教会运动的神学家认为,在经过几百年的曲解之后,需要重新发现“教会合一”的真正基础。(ecumenism (普世教会运动),希腊文oecumene,意为“整个世界” ;普世教会运动现在被普遍理解为“致力于促进基督教合一的运动”。〕安提阿的伊格纳修说: “哪里有基督,哪里也有大公教会” (ubi Christus, ibi ecclesia)。这句名言说明,教会的合一在于基督,不在于任何历史或文化的元素。他们认为,在整部《新约》中,地方教会的多样性没有被认为是破坏教会的合一。教会已经拥有合一,因为它从上帝那里领受了同一个呼召,只是在不同的文化和处境中的教会有不同的表现。“合一”不可以从社会或组织的角度理解,而是必须从神学上理解。汉斯·昆在他的权威著作《教会》(The Church,1967)中强调这一点:

p437

教会的合一是灵性的实体。在历世历代,在各个地方,同一位上帝召集四散的人,使他们成为上帝的同一群子民。同一位基督,通过他的道和圣灵,将所有人联合在基督同一个身体的团契中。……教会是一个,所以应当是一个。

汉斯·昆在此说明的要点是,教会合一的基础是上帝在基督里的拯救工作。这与教会的合一根本不矛盾,因为为了适应地方文化状况,合一的教会自然会产生地方教会。正如汉斯·昆所说:

教会的多样性是教会合一的前提。各种教会不需要否定自己的起源或独特处境;它们的语言、历史、习俗与传统、生活与思考的方式,各自的结构,将

存在根本性差异,任何人都无权将其夺走。同一件事不见得适合每一个人、每一个时候和每一个地方。

圣公会可以说明这一点,从历史上讲,它是源于英国宗教改革的“一类”教会。《三十九条》 (The Thirty-Nine Articles, 1571)当时确定这场运动的身份,没有让圣公会成为别的教会,只是肯定基督教信仰的主要内容,对于可能导致分裂的信仰,它给予相当大的自由(第十七条便是非常明显的例子,这一条对预定这个极具争议问题的讨论存在细微差别)。如果圣公会有“基本信仰” ,也是和上帝整个教会同样的“基本信仰”,而圣公会只是其中一员。可以认为,圣公会的独特特征是,将福音应用在特殊的历史处境中——英国和后来的英国殖民地。美国圣公会神学家路易斯·韦尔(Louis Weil)是这样说明这一点的:

因此,圣公会的福音是一块大镶嵌图案中的一小块。就本质而言,它符合在全世界宣扬的、为全世界人相信的福音。但是,它也有自己的特点,因为它在独特的文化中经历上帝的拯救工作,是由这样一群人的见解和局限塑造的:他们争取在独特的处境中活出福音。

这肯定基督教会根本上的合一,同时指出必须适应地方的各种环境。

福音派在现代教会中的迅速壮大对教会论非常重要。福音派是一场全世界范围内的超宗派运动,能在西方教会所有大宗派中同时存在,包括天主教。福音派不完全局限于某个特定宗派。福音派坚持认为,基督教生活是全体基督徒的共同生活;但是,这不代表必须明确限定教会的某个神学。正是因为福音派根本没有限定或限制教会论,它才能融入几乎每一种教会体制。

福音派的历史可以很好地说明这一点。我们现在知道,福音派的态度在16世纪20和30年代的意大利教会中就已经根深蒂固,(p438)意大利杰出的教会领袖(包括数位枢机主教)经常在许多城市聚在一起研究《圣经》和新教改教家的著作。在福音派的灵修与天主教的教会论之间,根本看不出任何矛盾;只是到了16世纪40年代,由于帝国政治侵入神学争辩而导致时局被彻底政治化,福音派才被视为意大利教会中破坏稳定的力量。

p438

我们现在知道,美国的天主教也有类似进展,越来越多的天主教徒发现,福音主义有助于他们的灵性需要,却不觉得(也没有让他们觉得),他们对福音派灵修的拥护必然让他们不再忠于天主教的教会体制。在此,教会合一的基础不是任何特定的教会组织制度,而是在于共同委身于福音——耶稣基督的好消息。

圣 洁

我们之前讲过,泛滥的宗派主义似乎致命地损害到教会合一的观念。教会理论上的合一似乎与经验上的实事矛盾,因为实际的教会似乎四分五裂。当宣扬教会的“圣洁”时,同样出现理论与经验的矛盾:教会过去的历史和现在的经验都表明,教会及其成员都是有罪的。

如何调和教会理论上的圣洁与教会信徒的罪呢?为了让经验符合理论,一些宗派运动的尝试是最重要的,如多纳图派和再洗礼派。这两场运动都十分强调教会成员经验上的圣洁,以致将被认为违背圣洁这些公共标准的成员逐出教会。这种严格的看法似乎有悖于《新约》的实质,因为《新约》肯定,信徒可能犯错,可能被赦免。其他人主张,应当区别对待教会的圣洁与其成员的罪。这导致一个理论难题,即教会没有了成员还可以存在吗?这似乎暗示一种没有实体的教会,与人没有任何实际联系。

一种不同的看法着眼于末世。现在,教会与它的成员一样有罪;但是,到了末日,它将最终被洁净。“每当说到教会没有污渍和褶皱时,我不是想说,它现在已经这样,而是它应当预备自己成为这样,到了时候,它也要在荣耀中显现。”(希波的奥古斯丁) “教会将……没有污渍和褶皱……只有在我们永恒的家中这样,却不在这里。如果说自己没有罪,我们便是自欺,好像《约翰一书》1章8 节对我们的提醒。” (托马斯·阿奎那)

理解教会的这个标志最有用的方法,可能是更深入地探讨“圣洁”的意义。在日常用语中, “圣洁”让人联想到“道德” “神圣”或“纯洁”,而这似乎通常与堕落人类的行为无法匹配。在《新约》中, “圣洁”这一观念的基础是希伯来文kalad,意为“被割断”或“被分离”。这有强烈的献身意味: “圣洁”就是被分别出来,献身于服侍上帝。

在《旧约》中,“圣洁”这个观念的一个根本意义——甚至可能是惟一的根本意义——是,“上帝分别出来的某人或某物”。《新约》将这种观念几乎完全用于个人的圣洁。它将这种观念用于人,却放弃“圣地”或“圣物”的观念。人是“圣洁的” ,因为他们是献身给上帝的,由于被上帝呼召而与世人不同。许多神学家提出, “教会” (它的希腊原文意为“被呼召出来的人” )与“圣洁” (即因上帝的呼召而从世界中分别出来)是关联在一起的。

p439

因此,说到“教会的圣洁” ,主要是指呼召教会及其成员的那位是圣洁的。教会已经从世界中分别出来,为要见证上帝的恩典和拯救。从这种意义上讲,教会的“圣洁”与教会的“使徒性”显然联系在一起。“圣洁”的内涵是神学的,不是道德的;它肯定教会及其成员的蒙召,以及教会有一天将分享上帝的生命和荣耀的盼望。

《天主教教义问答》 (1994年)解释关于教会圣洁的问题,不仅强调这一信仰的神学基础,也强调它的实际应用:

基督是圣洁的、无罪的、洁净的,他根本不知道罪,只是来赎人的罪。但是,教会将罪人紧紧抱在怀中,虽然是圣洁的,却总需要洁净,始终走在赎罪和更新的路上。教会的所有成员,包括神职人员,都必须承认自己是罪人。在每一个人身上,罪的稗子仍与福音的好麦子混杂在一起,直到末世。因此,教会召聚已经接受基督的拯救却仍在圣洁的路上前行的罪人。

在此,基督是教会圣洁的基础。因追求圣洁而进入教会的人,开始改造、赎罪和更新的旅程。但是,这段旅程还在继续,尚未结束。

大 公

在现代英文中,catholic (大公)经常与 Roman Catholic(罗马天主教)混淆,尤其是在非宗教人士中。尽管这种混淆可以理解,但是,必须将二者加以区别。罗马天主教不是惟一的大公教会,(p440)就像东正教(Eastern Orthodox )神学家的神学不是惟一正统的(orthodox )神学。事实上,在信经中使用catholic一词让许多新教教会感到尴尬,它们用不太引起争议的universal (普世的)代替catholic,认为相信“一个圣洁、普世、使徒的教会”更容易让人理解。

p440

“大公”一词源于希腊词kath, holou (指“全体” )。后来,这个希腊词成为拉丁词 catholicus,渐渐有了“普世的或一般的”含义。英文短语 catholic taste 保留了这种含义,意思是“广泛的喜好”,而不是“喜好天主教的东西”。较老版本的英文《圣经》通常将《新约》的一些书信(如《雅各书》和约翰书信)称为catholic epistles ( “一般书信”或“大公书信”),意思是写给所有基督徒的信(不像保罗的书信,经常针对个别教会的需要和情况而写,如罗马或哥林多的教会)。

《新约》没有任何一处经文用“大公”一词指全体教会。《新约》用ekklesia指地方性教会或崇拜团体,但是,它被理解为代表或体现超越那个地方团体的东西。尽管单个教会不是全体教会,(p440)但是,它属于这个整体。正是这种“全体”的观念,后来被压缩进“大公”一词。这个词后来几百年才被引用,试图整合《新约》的核心见解,用一个词表达。根据现有的资料,安提阿的伊格纳修——大约于公元110年在罗马殉道——在著作中第一次使用“大公教会” : “哪里有基督,哪里也有大公教会。”公元2世纪的其他著作用“大公教会”指与地方会众一同存在的普世教会。

随着君士坦丁归信基督教, “大公”这个词的意义发生根本性改变。到了公元4世纪末,“大公教会” (ecclesia catholica)逐渐用来指帝国教会——罗马帝国惟一合法的宗教。任何其他形式的信仰——包括偏离主流的基督教信仰——都被宣布为非法。

教会在这一时期的进一步扩张促进“大公”一词含义的发展。到了公元5世纪初,基督教已经在整个地中海世界站稳脚跟。为了回应这个进展, “大公”逐渐被解释为“包括整个世界”。

在“大公”一词的早期发展中,它被用于教会,因此,它的意义经历三个阶段的发展:

1.普世的、包含一切的教会,是单个地方教会的基础,并巩固它们。从这种意义上讲, “大公”一词是描述性的,不会引起争议,并说明一个事实,即地方教会是普世教会的代表。在此,“合一性”与“大公性”这两个观念明显是相关的。

2.神学合乎正统的教会。现在,“大公”一词有了极强的规定性,并引起巨大争议。 “大公主义”与“分裂”和“异端”形成鲜明对比,分裂者和异端指身处教义合乎正统的教会之外的人。

3.遍及世界各地的教会。在基督教会的第一个阶段,根本不可能这样解释“大公”一词,因为基督教是地方性的。但是,基督教极强的传教性(我们将看到,这与“使徒性”的观念有关)使教会扩张到地中海的文明世界。因此,这个词渐渐有了它最初所没有的地理含意。

耶路撒冷的西里尔于公元4世纪的教理著作,或许能最好地说明“大公”一词的成熟含意。在第 18 篇教理讲稿中,西里尔梳理出希腊词 katholikos 的许多含意:

因此,教会被称为“大公的”,因为它遍及整个有人居住的世界(oikoumene),从世界的这一端到那一端,也因为它教导的整全性(katholikos),没有漏掉任何人们需要知道的、关于天上地下所有可见与不可见之事的教义。教会被称为“大公的” ,还因为它带领每一种人顺服上帝,无论是统治者,还是他们的臣民,不管是有教养的,还是没文化的。教会也对每一种罪都提供一种普世(katholikos)的补救和医治。

请注意,“大公”一词在这段话中有以下四种含意:

p441

- “遍及整个有人居住的世界” :在此,西里尔指出“大公”一词的地理含意。因此,“全体”或“普世”的观念被理解为要求教会扩张到世界的每一个地区。

2.“没有漏掉任何教义” :西里尔用这句话强调,教会的“大公性”包括完整地宣讲、解释基督教信仰。它是一种邀请,要确保完整地宣讲、教导福音。

3.“每一种人”:西里尔在此提出一种基本是社会学的看法。福音和教会是给每一种贝人的,不论他们的种族、性别或社会地位。我们可以清楚看到,这响应到保罗的著名宣告: “并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的,或男或女,因为你们在基督耶稣里都成为一了。”(加拉太书3:28)

4.“对每一种罪的一种普世的补救和医治”:西里尔在此做出一种救赎性声明:福音和教会所宣讲的福音可以满足每一个人的需要,让他们走出困境。无论有什么罪,教会都能拿出医治的良方。

当讨论《使徒信经》关于教会教义的部分时,托马斯·阿奎那也清楚地说明“大公”一词的各种含义。在分析的过程中,阿奎那特别指出“大公性”这个观念的三个基本方面。

教会是大公的,即普世的,首先是按地点而言,因为教会遍及世界各地(per totum mundum),与多纳图派不同。《罗马书》1 章 8 节说:“你们的信德传遍了天下”;《马可福音》16章15节说:“你们往普天下去,传福音给万民听。”在古代,上帝只在犹大地为人所知,而现在却为全世界人所知。此外,这个教会有三个部分。一个在地上,另一个在天上,第三个在炼狱中。其次,就人的情况而言,教会是普世的,因为没有人被弃绝,无论是主人或奴隶,男人或女人。 《加拉太书》3章28节说:“并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的,或男或女,因为你们在基督耶稣里都成为一了。”第三,在时间方面,教会是普世的。因为有些人说,教会只存在到某个时刻,但是,这是错误的,因为这个教会始于亚伯(Abel) ,将一直持续到世界的末了。《马太福音》 28章20节说: “我就常与你们同在,直到世界的末了。”在时代结束之后,教会仍将在天上存留。

请注意,在这段话中,托马斯·阿奎那从地理、人类学和时代的普世性理解大公性。

我们之前讲过,在宗教改革时期,神学家从根本上重新思考“大公性”的观念。在许多人看来,随着西欧教会于16世纪分裂,大公性和教会的合一同时也被摧毁。新教神学家认为,大公性的本质不在于教会体制,而在于教义问题。公元5世纪的神学家乐林斯的文森特(死于445年)对大公性的定义是:“在所有时代、在每一个地方、被每一个人相信的”。改教家认为,尽管已经脱离中世纪的教会,但是,他们仍是大公的,因为他们保留基督教为普世所公认的核心教义。同忠诚于教义相比,历史或体制的延续性是次要的。

p442

因此,主流的新教教会坚持认为,它们既是大公的,也是改革的,即它们在教导上延续使徒教会,同时根除不符合《圣经》的虚假做法和信仰。

近年来,“大公性”的观念——它最古老的含义“整体性”——渐渐走到前台,尤其是在第二次梵蒂冈会议之后普世教会运动的讨论中。地方教会和特殊的宗派被视为同一个普世教会的彰显、代表和体现。汉斯·昆是这样阐释的:

因此,教会的大公性在于整体性的观念,基础是同一性,结果是普世性。由此可见,合一性与大公性紧密联系在一起。如果教会是一个,它一定是普世的;如果它是普世的,它一定是一个。合一性和大公性是同一个教会两个相互交织的层面。

到了20世纪,西方神学家越来越关注东正教对“大公性”的主要理解。东正教通常用俄文Sobornost表达“大公性”,其他语言根本没有完全对等的词。这个词可以指一般的“普世性”观念,但是,它也强调信徒在教会团契中的合一。这种观念在阿列克谢·霍米亚科夫( Aleksei S. Khomyakov, 1904-1960年)和谢尔盖·布尔加科夫(Sergi Bulgakov, 1871—1944 年)的著作中被阐释得最充分,它想一方面说明教会每一个成员的独特性,一方面强调教会集体生活的整体和谐。这与“会议性” (俄文sobor意为“会议”或“集会” )的观念有关,即通过把权力分配到所有信徒中的方式管理教会生活,而不是将权力集中在一位类似教宗的人物身上。

使 徒

同“大公”一样,“使徒”一词在《新约》中没有用来说明教会。同“大公”一词不同,它只被基督教使用,所以不会像教会的其他标志那样,同世俗观念混淆。这个词的基本含义是“源于使徒”或“与使徒直接有关”。它提醒我们,教会的基础是使徒的见证。

“使徒”一词需要解释。它在《新约》中的用法说明,它有两种相关含义:

1.基督所任命的人,任务是传讲上帝之国的好消息。

- 见证基督复活的人,或复活的基督向他亲自显现的人。

信经宣称,教会是“使徒的” ,这似乎在强调福音的历史根源,教会通过基督所任命的使徒而得以延续,教会传福音和传教的使命还在继续。

从大约1870年到第一次世界大战于1914年爆发,英国神学家对教会的“使徒性”这种观念进行过大量讨论。在剑桥大学 1913 至 1914学年的系列讲座中,斯韦特(H.B.Swete, 1835-1917年)概述以《圣经》为依据的教会论,(p443)他大量援用初期教父对教会的讨论。斯韦特——剑桥大学1890至1915年的皇家钦定神学讲座教授——阐释他所认为的教会的“使徒性”这种观念所包含的三个基本主题: “大公教会在三个方面是使徒的:由使徒在世界上建立;坚守使徒教导;继续使徒的事工。”斯韦特认为,第一个方面可以在《新约》中看出,特别是《使徒行传》所记载的教会的扩张史。

p443

在升天之前,我们的主交给使徒一项工作,即在犹太全地和撒玛利亚,直到地极,传讲福音。《使徒行传》记载,十二使徒和他们的同工在犹太全地和撒玛利亚传福音;就西方而言,主要由其他人负责向外邦人传教。但是,圣保罗的传教完全得到最初十二位使徒的认可,事实上,他完成他们自己难以胜任的一部分工作。十二使徒与圣保罗达成一致,结成伙伴(团契),这“让十二使徒觉得,他们其实是通过圣保罗扩展他们的传教范围,而这项工作是不可思议的,他们本打算放弃”〔霍特(H. J. A. Hort〕 )。因此,外邦基督教国家是使徒最终建立的,尽管我们只承认有十二位使徒。圣保罗及其同工建立的教会具有使徒基础,不仅因为圣保罗是使徒,也因为最初的十二位使徒认可他的工作。

在证实基督教会的历史起源取决于使徒之后,斯韦特继续证明,这个教会的教导同样是使徒的:

《使徒行传》记载,最早归信基督的信徒“都恒心遵守使徒的教训”(使徒行传2:42)。有一种传统建立在他们的教导和圣保罗的教导之上,或像“牧函”所说,有了“存款”,它仍是教会永远的财富(帖撒罗尼迦后书2:15;3: 6)。它的实质被称为“信仰准则”,是初期信经所说明的。……使徒时代的见证是大公教会的遗产;她宣称所有的使徒教导都是她自己的,绝不承认其他任何一套真理。

现在,斯韦特的注意力转向另一个问题,即教会事工的类型。他的观念再次结合历史反思与神学反思;所交给教会的事工源于使徒:

除了使徒传统以外,大公教会还有使徒事工。使徒有序地托付事工的权柄,这显然是第一个世纪的标志性原则。使徒共同选出七位执事,但是,在当选之后,他们被叫到使徒面前,由使徒认可他们的职分。在外邦人的新教会中,长老由巴拿巴和扫罗授任。后来,在以弗所和克里特,当使徒不在时,长老(主教)和执事的按立,被圣保罗委托给他的代表:提摩太和提多。提摩太自己事工的恩典是通过使徒按手得到的(提摩太后书1:6)。

p444

可以认为,斯韦特对这个问题的讨论反映出维多利亚晚期反思这一主题的普遍要旨。他确定了使徒性的三个标准:

1.由使徒在世界上建立;

- 坚守使徒的教导;

3.继续使徒的事工。

这三个观念在英国圣公会中极具影响力(它们与英国圣公会中的教会论争辩有些关联,这场争辩源自19世纪的牛津运动);而且,它们在英国圣公会以外也被普遍接受。

然而,问题仍没有解决,还将激烈争论下去。例如,具有使徒教会的历史延续性便能在体制上保障教会的使徒性吗?或者说,仅仅复制这种观念和做法,而不一定有历史或体制的延续性就能保障教会的使徒性吗?通常来讲,前者是天主教和东正教所特有的立场,后者是新教特有的观念。

在思考过基督教对教会的一些理解之后,我们现在要来探讨一个相关的神学领域:圣礼。

研讨问题

1.概述多纳图争辩的相关问题。

2.希波的奥古斯丁写道:基督教会像医院。为什么?

3.教会的教义经常被形容为“宗教改革的阿喀琉斯之踵”(致命的死穴)。为什么?

4.“既然基督教宗派林立,我们怎能说一个教会?”简述、评价对这种反对意见的几种回答。

5.“既然充满罪人,教会怎能是圣洁的?”怎么回答这个问题?

6.肯定教会的“使徒性”有什么意义?

…

著者简介

阿利斯特·麦格拉斯(Alister E.McGrath)1953年出生,英国北爱尔兰人,获得牛津大学神学、文学和分子生物物理学三个博士学位。享誉世界的基督教神学家、护教学家,英国牛津大学神学与宗教学系 Andreas Idreosf科学与宗教讲座教授,牛津大学威克里夫学院前院长,同时兼任剑桥大学教授。主要研究领域为历史神学、系统神学以及科学与宗教的关系,反对新无神论、反宗教主义,拥护神学批判实在论。著有《基督教神学原典菁华》《科学与宗教引论》《无神论的黄昏》《道金斯的迷思》《历史神学》《追求真理的激情》《基督教的未来》等。

译者简介

赵城艺,先后毕业于大连外国语学院、金陵协和神学院、博塞普世神学院(日内瓦大学),现任教于江苏神学院。译著有《基督教神学导论》《基督教教义简史》《基督教史》等。

石衡潭,北京大学哲学博士,美国伯克利大学访问学者,香港第三十届汤清基督教文艺奖得主,中国社会科学院世界宗教研究所研究员。著作有《自由与创造:别尔嘉耶夫宗教哲学导论》《光影中的信望爱》等,译著有《城邦:从古希腊到当代》《自由精神哲学》等。

内容简介

本书是作者在牛津大学教授基督教神学几十余年的心得之作,简洁而清晰地阐述了有关基督教神学的基本知识。书中概述了历代以来基督教伟大传统中的核心主题,向读者展现出基督教神学的丰富思想及其历史渊源,通过分析与思考来让读者理解每种思想的优劣,让读者充分掌握基督教神学的基本观点与深刻洞见。作为当今国际上最受欢迎的基督教神学教科书,本书选材精当,编排合理,广受世界各地师生欢迎。无论是研习基督教神学,还是了解基督教文化,本书都是必读的入门佳作。

目 录

第一部 划时代的里程碑:历史时期、主题、基督教神学家

导论…003

第一章 教父时期(约100约-700年)…005

第二章 中世纪与文艺复兴时期(约700-约1500年)…023

第三章 宗教改革时期(约1500-约1750年))…045

第四章 现代时期(约1750—现今)…069

第二部 来源与方法

第五章 准备启程:起步的基础…107

第六章 神学的来源…127

第七章 认识上帝:自然与启示…161

第八章 哲学与神学:对话与争辩…183

第三部 基督教神学

第九章 论上帝…211

第十章 论三位一体…253

第十一章 论基督的位格…291

第十二章 信仰与历史:现代的基督论议题325

第十三章论基督的拯救…347

第十四章 论人性、罪与恩典…385

第十五章 论教会…417

第十六章 论圣礼…445

第十七章 基督教与世界宗教…473

第十八章 末后的事:基督徒的盼望…495

神学术语表…519

出版后记…528

===

以上仅供参考,谢谢!

===