zhbglzx

【书摘】麦格拉斯《基督教神学导论》15.6 第二次梵蒂冈会议论教会

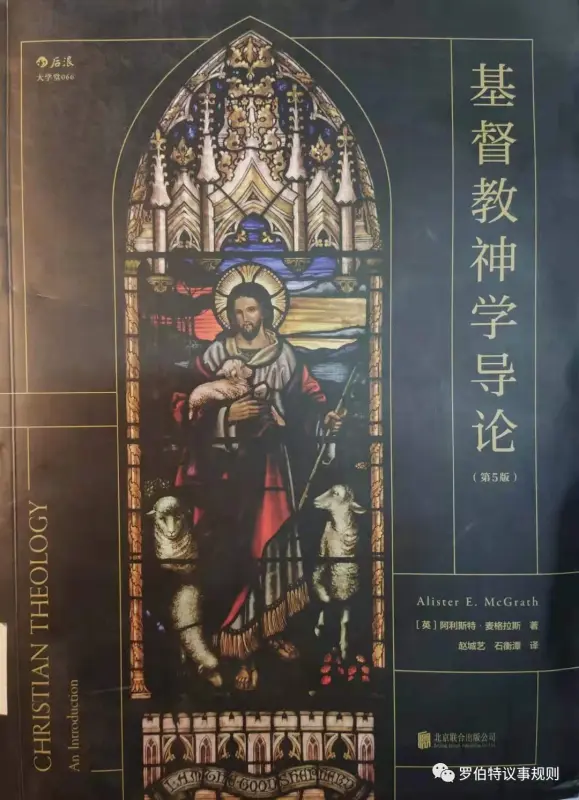

《基督教神学导论》

[英] 阿利斯特·麦格拉斯 著

赵城艺 石衡潭 译

北京联合出版公司出版;2017-07。

…

·正文约2500字

·编录:杨原平

…

提要

教会为团契:”团契”包括纵向和横向两个方面,前者指信徒与上帝的关系,后者指信徒的相互关系。修正了于19世纪占优势的教会观,即教会纯粹是机构。还有,教会为“上帝的新子民”,是以色列人的延续。教会为灵恩的团契。

第三部 基督教神学

第十五章 论教会

15.6 第二次梵蒂冈会议论教会

p432

第二次梵蒂冈会议为讨论教会教义注入新的活力,一个原因是会议重新诠释《圣经》有关教会的意象。在此次会议之前,天主教神学家往往将教会理解为“完美的社会”。这种意象始于16世纪后半叶,强调教会为机构,尤其因为当时欧洲单一民族国家的权力不断壮大。教会强调,它独立于势力正在壮大的国家,这种策略是要肯定它自己为一个社会身份。

这种看法在罗贝托·贝拉明(1542—1621年)的著作中特别明显。贝拉明是天主教改革中最重要的神学家之一,他认为,教会是可见的、具体的社会实体,就像“法国或威尼斯共和国”。19世纪末和20世纪初的多数时间里,天主教主要将教会理解为机构。因此,阿道夫·坦克莱(Adolphe Tanquerey, 1854-1932年)的标准神学教科书用大约64页说明教会是(1)不会犯错的社会;(2)完美的社会;(3)有教制的社会;(4)君主制的社会。这种教会论特别强调教会的体制性,必然导致教会主要从可见的层面定义,尤其是可见的管理体制和信仰与行为的准则。事实上,教会模仿了16世纪末的社会机构。

我们现在需要明白,基督教的教会教义总会有机构性层面,无论是新教,还是天主教。因此,路德和加尔文都强调,正确的教会治理非常重要。但是,这两位改教家都不认为,就定义教会而言,机构的因素非常重要。福音——而非机构——才是至关重要的。教父和14世纪之前的中世纪神学家普遍持类似见解。14世纪,教宗的政治权力不断增长,不让教会的制度(尤其是教宗制度和教阶制度)受到攻击的决心越来越强,导致教会越来越想维护这些制度,所以便将它们纳入对教会的正确理解中。

普遍认为,这种倾向于19世纪达到顶峰。欧洲的政治局势越来越危险,世俗主义和反天主教的力量越来越强大,为了应对这种局势,第一次梵蒂冈会议极力捍卫教会的教阶制度,教会对“牧人与羊群”的严格区分或许可以最清楚地说明这一点。

在第二次梵蒂冈会议之前,对教会论的这种普遍看法主导着天主教神学。根据这种看法,(p433)基督的教会不是平等的团契,所有信徒都有同样的权利。它是不平等之人的社会,不仅是因为信徒中有些是神职人员,有些是平信徒,更是因为教会中有从上帝而来的权柄,有些人被赐予这些权柄做圣化、教导和治理的工作,其他人则没有这种权柄。这一点通常用“教导的教会” (ecclesia docens)和“学习的教会” (ecclesia discens)说明,它们的区别是、前者指神职人员,后者指平信徒,他们的责任主要是尊敬、顺服自己的上级。

p433

然而,到了20世纪中叶,天主教的学者和神学家对这种模式越来越担忧。从某种程度上讲、这反映出一种意识,即越来越多的证据表明,初期教会没有完全统一的整体结构,却在制度和结构上至少有一定的灵活性。越来越多的人认为,组织性极强的体制教会始于使徒时代之后,在一定程度上是应对政治压力,如君士坦丁统治下的罗马帝国承认基督教。由于体制化的趋势,《圣经》和教父的见解常常被忽视,比利时圣经学者吕西安·塞尔夫(Lucien Cerfaux, 1883-1968年)和其他天主教神学家为寻回这些见解开辟了道路。另外,孔加尔(1904-1995年)等天主教神学家致力于恢复平信徒神学,关注平信徒在体制教会中所处的边缘地位。结果,第二次梵蒂冈会议复兴天主教对这一重要神学领域的思考,这对普世教会运动和传福音有重要意义,《外邦人之光》便能说明效果。

我们已经思考过第二次梵蒂冈会议对“教会像圣礼”的教导,以及卡尔·拉纳等神学家对这种看法的阐发。在以下部分中,我们将探讨此次会议对教会本质的其他三种教导。

教会为团契

1943年,德国天主教神学家路德维希·冯·赫特林(Ludwig von Hertling)发表一部研究著作,名为《团契:初期基督教的教会与教宗制度》 ( Communio: Church and Papacy in Early Christianity) ,书中提出, “团契” (通常以希腊文koinonia表达)这个主题对正确理解教会的本质非常重要。该书对第二次梵蒂冈会议的反思产生了深远影响,它独特的主题在最后论教会的声明中都可以看到。“团契”所说明的基本的圣经主题,是分享同样的生命,无论这种生命被理解为三位一体本身的生命,还是信徒在教会内共有的生命。”团契”包括纵向和横向两个方面,前者指信徒与上帝的关系,后者指信徒的相互关系。

恢复这种圣经观念,其实有力地修正了于19世纪占优势的教会观,即教会纯粹是机构。基督的死亡和复活建立信徒与上帝的团契,要在教会生活中活出这种关系;现在,这种更基本的团契观的一个方面,被视为监管这种团契生活的具体实行。

教会为上帝的子民

第二次梵蒂冈会议提出各种教会模式,教会为“上帝的子民”是最重要的。这是有深厚《圣经》基础的观念,在《旧约》和《新约》中都根深蒂固。此次会议非常谨慎,避免将“上帝的子民”直接等同于“天主教” ,(p434)或提出教会已经以某种方式取代以色列人,成为上帝的子民。事实上,此次会议论教会内部生活文件的第二章,将教会描述为“上帝的新子民”,是以色列人的延续。教会被拣选为上帝的子民,没有使以色列人被弃绝,而是扩张上帝的国。

p434

此次会议的《论非基督宗教宣言》 (Declaration on Non-Christian Religions)特别清楚地说明这一点,承认在上帝的拯救计划之中,犹太人仍有继续存在的特殊地位。

基督的教会承认,在上帝拯救的计划里,她的信仰和拣选是在列祖、摩西和先知中开始的。她承认,基督的所有信徒在信仰上都是亚伯拉罕的子孙(加拉太书3:7),包括在同一位祖先的蒙召中,教会的得救已经在上帝的选民逃出奴役之地时被神秘地预表出来。因此,教会不能忘记,她通过那一群子民接受《旧约》的启示,上帝以难以形容的仁慈与他们建立古老之约。她也不能忘记,她是从那颗好的橄榄树得到滋养,外邦人的野橄榄枝已被接在其上(罗马书11: 17-24)。教会相信,基督是我们的平安,他已经通过十字架使犹太人与外邦人和好,将他们合而为一(以弗所书2:14—16)。

教会为灵恩的团契

当第二次梵蒂冈会议召开时,正值灵恩运动广受关注。这场运动影响到天主教的一些教会,令比利时枢机主教利奥·约瑟夫·苏南斯(Leo Josef Suenens, 1904-1996年)强烈呼吁,当反思教会的本质时,此次会议应当考虑到这一进展。《外邦人之光》的回应是,明文承认灵恩的恩赐在教会生活中的重要性。此次会议用“灵恩” (charism,希腊文:charisma,意为“礼物”)指某些被赐给个人进行某些特殊服侍的天赋或能力。这个词的使用由来已久,不一定指灵恩运动特别强调的某种“属灵恩赐” (如说方言或医治的恩赐)。但是,保罗所使用的希腊词charisma明显包括这种恩赐。由此可见,对20世纪基督徒经验中这一越来越重要的方面,此次会议还是很开放的。

…

著者简介

阿利斯特·麦格拉斯(Alister E.McGrath)1953年出生,英国北爱尔兰人,获得牛津大学神学、文学和分子生物物理学三个博士学位。享誉世界的基督教神学家、护教学家,英国牛津大学神学与宗教学系 Andreas Idreosf科学与宗教讲座教授,牛津大学威克里夫学院前院长,同时兼任剑桥大学教授。主要研究领域为历史神学、系统神学以及科学与宗教的关系,反对新无神论、反宗教主义,拥护神学批判实在论。著有《基督教神学原典菁华》《科学与宗教引论》《无神论的黄昏》《道金斯的迷思》《历史神学》《追求真理的激情》《基督教的未来》等。

译者简介

赵城艺,先后毕业于大连外国语学院、金陵协和神学院、博塞普世神学院(日内瓦大学),现任教于江苏神学院。译著有《基督教神学导论》《基督教教义简史》《基督教史》等。

石衡潭,北京大学哲学博士,美国伯克利大学访问学者,香港第三十届汤清基督教文艺奖得主,中国社会科学院世界宗教研究所研究员。著作有《自由与创造:别尔嘉耶夫宗教哲学导论》《光影中的信望爱》等,译著有《城邦:从古希腊到当代》《自由精神哲学》等。

内容简介

本书是作者在牛津大学教授基督教神学几十余年的心得之作,简洁而清晰地阐述了有关基督教神学的基本知识。书中概述了历代以来基督教伟大传统中的核心主题,向读者展现出基督教神学的丰富思想及其历史渊源,通过分析与思考来让读者理解每种思想的优劣,让读者充分掌握基督教神学的基本观点与深刻洞见。作为当今国际上最受欢迎的基督教神学教科书,本书选材精当,编排合理,广受世界各地师生欢迎。无论是研习基督教神学,还是了解基督教文化,本书都是必读的入门佳作。

目 录

第一部 划时代的里程碑:历史时期、主题、基督教神学家

导论…003

第一章 教父时期(约100约-700年)…005

第二章 中世纪与文艺复兴时期(约700-约1500年)…023

第三章 宗教改革时期(约1500-约1750年))…045

第四章 现代时期(约1750—现今)…069

第二部 来源与方法

第五章 准备启程:起步的基础…107

第六章 神学的来源…127

第七章 认识上帝:自然与启示…161

第八章 哲学与神学:对话与争辩…183

第三部 基督教神学

第九章 论上帝…211

第十章 论三位一体…253

第十一章 论基督的位格…291

第十二章 信仰与历史:现代的基督论议题325

第十三章论基督的拯救…347

第十四章 论人性、罪与恩典…385

第十五章 论教会…417

第十六章 论圣礼…445

第十七章 基督教与世界宗教…473

第十八章 末后的事:基督徒的盼望…495

神学术语表…519

出版后记…528

===

以上仅供参考,谢谢!

===