zhbglzx

【书摘】魏乐德《心灵的重塑》灵命塑造导言

——内里更深处与耶稣之道

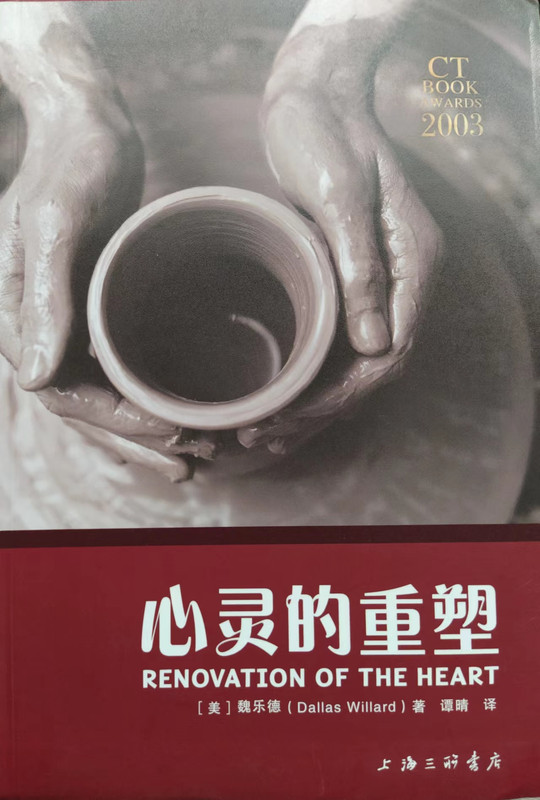

《心灵的重塑》

RENOVATION OF THE HEART

[美]魏乐德( Dallas Willard) 著

谭晴 译

上海三联书店;2019-03。

…

·正文约11000字;

·斜体字本编标;粗体字原书标;

·编录:杨原平

…

摘要

我们的生命,以及我们现在和将来的世界观,几乎全是从内心深处产生的结果,即发自我们的心灵或意志。我们据此而理解所处身的世界,对现实作出诠释。我们据此而作出选择,然后行动,力图改变世界。生命是发自我们内心深处的,可是对于这地方,我们所知甚少。(p8)

耶稣要推行的革命,从起初就一直是针对人的内心或心灵而进行的。它过去没有、现在也没有通过改革社会制度和法律来进行。它不打算从我们生存的外在形式着手,去制定良好的生活法则,使人臣服于权力之下。反之,耶稣着重的是品格(character)的革新,要从里到外改变人,透过不断培养人与神、人与人的关系而达成。这是要改变人的思想、信念、感受、做选择的习惯,还有身体的倾向和社交关系。这场革命直指人灵魂的最深处。改进外在的社会环境也许有助达成目的,但它本身既不是目的,也不是达成目的的根本手段。(p10)

反过来说,当人的内心深处经历神圣的更新,社会结构自然会出现转化,“公正好像潮水滚流,公义好像河水长流”(摩5:24)。公正、公义的清流不会从败坏的灵魂里流出来。反之,人的“内心”若是经历了更新,就不会与不义的浊水同流合污。他会制止不义之事,甚至以死来阻挡不义。唯有更新了的心灵甘愿付上这样的代价。

艾略特(T. S.Eliot)曾形容,现代人类像是要寻求一个完美的社会体制,使人不再需要追求良善。耶稣之道却告诉我们,假如我们真是良善的,许多体制——当然,不是所有体制——都能行之有效。这样,我们就可以自由去寻求更佳、甚至最理想的体制了。

“体制”是起不了作用的。耶稣没有差遣他的门生去建立我们今天所见的政府甚或教会,主要原因就在这里。无论是政府或教会,都渗透着强烈的人类体制的味道。耶稣的门生却要在失败、无用的人性中为他建立滩头堡,显扬他的位格、话语和大能。他们要全然活在神的国度里,与耶稣同行,从而把神的国和这国度的君王带到人类生命的每一个角落。(p11)

正文

第 1 章 灵命塑造导言

内里更深处与耶稣之道

你要谨守你的心,胜过谨守一切,因为生命的泉源由此而出。

——《箴言》4:23

p8

生命发自于我们的内心。

驱动、组成我们生命的,不是我们的身体。不管我们承认与否,这终归是事实。在你里面有一颗心灵,它是经过形塑而成的,有它特别的品性。在我里面也有一颗心灵,它也是经过形塑而成的。每个人都不例外。

心灵是每个人不可或缺、基本的组成部分。心灵是根据过去经验或所作之选择而培育出来的,所以说,心灵是经过形塑而成的。

我们的生命,以及我们现在和将来的世界观,几乎全是从内心深处产生的结果,即发自我们的心灵或意志。我们据此而理解所处身的世界,对现实作出诠释。我们据此而作出选择,然后行动,力图改变世界。生命是发自我们内心深处的,可是对于这地方,我们所知甚少。

有人会问:“你的意思是不是说,人世间到处见到的个人和群体的灾难,并非事出无因?灾难绝非偶然发生在我们身上?”

对。我的意思正是如此。今日的饥荒、战争、疫病,几乎全是由于人的选择而造成的,都反映了人的灵性状况。虽然其他解释也言之成理,但上述看法大致上还是正确的。

p9 个人的灾难大体上也要归因于人的选择,无论那是自己的选择,或是别人的选择。以个人而言,不管灾难是否出于人的选择,我们面对哪种处境始终比不上我们如何回应来得重要。而我们的回应,是发自我们“属灵的”那部分的。人的心灵若是经过细致的耕种,他在神恩典的帮助之下,就能预见并预防大多数痛苦的境况,或是把它转化。相反,其他人面对这般境况,只会像无助的孩子般哀叹:“为什么会这样”(哈2: 14)。

圣经中不乏这方面的智慧教导。许多旧约书卷也因此称为“智慧文学”。耶稣在他的教训中,为这课题作了总结。“基督是神的能力,神的智慧”(林前 1:24)。举个例子,他说:“你们要先求他的国和他的义,这一切都必加给你们。”(太6:33)“凡听见我这些话又遵行的,就像聪明的人,把自己的房子盖在磐石上。雨淋、水冲、风吹,摇撼那房子,房子却不倒塌,因为建基在磐石上”(太7:24-25)。

因此,你、我以及全人类最需要的,是心灵的重塑。在我们里头这个灵性的处所,是我们一切观点、选择、行动的发源地;它由一个远离神的世界形塑而成,现在必须转化。

确切地说,这就是人类唯一的希望所在:我们的心灵层面虽是被形塑(formed)而成的,但它同样也可以被转化(transformed)。从过去到现在,从摩西、所罗门、苏格拉底、斯宾诺莎,到马克思、尼采、弗洛伊德、奥普拉和目前的女权主义者、环保主义者,每一个对人类现状作出深入思考的人都会承认这一点。所以,我们在讲台上不断宣讲灵命转化的可能性和必要性,也是十分恰当的。其中的分歧仅仅在于人的心灵里面有什么需要改变以及如何带来改变而已。

p10

耶稣的革命

在这两点上,耶稣对人的生命有着密不可分的关系。大约两千年以前,他在加利利海边召聚了一小群朋友和学生,差遣他们去“教导万民”,即是说,使各邦各族的人作他的门生(门徒)。他的最终目标是要使地上所有人都服膺于他的智慧、良善和能力,这也是神为整个宇宙定下的永恒计划之一部分。

我们对此要有确实的把握。耶稣差遣他的门生出去,开展了一场持续不断的普世革命:这场革命现在仍在进行,且将一直进行下去,直到神的旨意行在地上如同行在天上。当这场革命达到最高峰时,人类所知的一切邪恶力量都会被消灭,人在生命中的每一方面都必认识和接纳神的美善,并且存喜悦的心遵从他的美善而行。他已定意与他的门生一起,并透过他们的参与,来实现这个目标。

即使是现在,天使撒拉弗在以赛亚异象中所发出的宣告仍是真确的:万军之耶和华的“荣光充满全地”(赛6:3)。而将来有一天,“认识耶和华之荣耀的知识,必充满全地,好像众水遮盖海洋一样”(哈2:14)。

耶稣要推行的革命,从起初就一直是针对人的内心或心灵而进行的。它过去没有、现在也没有通过改革社会制度和法律来进行。它不打算从我们生存的外在形式着手,去制定良好的生活法则,使人臣服于权力之下。反之,耶稣着重的是品格(character)的革新,要从里到外改变人,透过不断培养人与神、人与人的关系而达成。这是要改变人的思想、信念、感受、做选择的习惯,还有身体的倾向和社交关系。这场革命直指人灵魂的最深处。改进外在的社会环境也许有助达成目的,但它本身既不是目的,也不是达成目的的根本手段。

p11

反过来说,当人的内心深处经历神圣的更新,社会结构自然会出现转化,“公正好像潮水滚流,公义好像河水长流”(摩5:24)。公正、公义的清流不会从败坏的灵魂里流出来。反之,人的“内心”若是经历了更新,就不会与不义的浊水同流合污。他会制止不义之事,甚至以死来阻挡不义。唯有更新了的心灵甘愿付上这样的代价。

艾略特(T. S.Eliot)曾形容,现代人类像是要寻求一个完美的社会体制,使人不再需要追求良善。耶稣之道却告诉我们,假如我们真是良善的,许多体制——当然,不是所有体制——都能行之有效。这样,我们就可以自由去寻求更佳、甚至最理想的体制了。

“体制”是起不了作用的。耶稣没有差遣他的门生去建立我们今天所见的政府甚或教会,主要原因就在这里。无论是政府或教会,都渗透着强烈的人类体制的味道。耶稣的门生却要在失败、无用的人性中为他建立滩头堡,显扬他的位格、话语和大能。他们要全然活在神的国度里,与耶稣同行,从而把神的国和这国度的君王带到人类生命的每一个角落。

人若接受他为永活的主,时时以他为导师,就是“神所拣选的,是圣洁、蒙爱的人”(西3: 12),他们就会学习怎样“无可指摘、纯真无邪,在这弯曲乖谬的世代中,作神没有瑕疵的儿女;你们要在这世代中发光,好像天上的光体一样,把生命的道显扬出来”(腓2: 15-16)。

p12

教会——这里说的是地方教会的会众——就是由此而产生的自然结果。教会不是神的国,却是这国度基本的、必然的表征,是它的前哨站和表达渠道,显明这国度活现在我们当中。教会是耶稣的“社群”,在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚迅速生长,一直发展到地极(参徒1:8),透过普通人生彰显基督的真实。这是个迄今尚待完成的过程:“这天国的福音要传遍天下,向万民作见证,然后结局才来到。”(太24: 14)

“里面”的人

透过他的国度,耶稣回应了人性对公义、饱足与人生目的最深切的渴求。即使把他撇在一旁,我们仍要面对不可回避的问题:是什么使我们的生命如此运作?如何使我们的生命按照正确的方式运作?假若找不到清晰的答案,我们就只好听任命运的捉弄或其他观念和力量的摆布。这基本上就是人类的境况。你只需环顾四周,每天都可见到这种状况。

不过,历代以来精于思考的人都尝试过回答这些问题,他们不约而同地发现,对于生命如何运作或应该如何运作,至关重要的是人的内心。我们在上文已提出过这一点。好事坏事当然都会发生在我们身上,但我们的生命会怎样(至少对成年人来说)就算不是全部和我们的内心状况有关,也有大部分关系。在我们的“里面”,正是灵命塑造及其后灵命转化的舞台。

p13

在我们里面,藏着我们的思想、感觉、意图——及其更深层的源头,无论那是什么。我们每一刻、每一天、每一年累积起来的生命,都发自一个深深隐藏着的源头。我们的心所装载的东西,比起一切其他事物更能影响我们成为怎样的人,以及会遭遇什么。有一首老歌说:“你在我臂弯内,但你的心何在?”对人的关系,以至于对人的整个生命,心才是真正重要的。

作家王尔德(Oscar Wilde)曾说,人活到四十岁,就长成了他应有的面孔。这虽然是残酷的事实,却实在包含着深刻的道理。不过,这句话其实是形容那副面孔所代表的“里面”的世界(包括心和灵魂),而不仅是说外表的面孔。否则,这句话就没多大意思了。

在我们里面的世界的意识表层,是我们的思想、感觉、意图、计划,这都是我们觉察到的,无论是我们自己或其他人,都很容易理解。我们是根据自己的思想、感觉、意图和计划,有意识地接触外在世界,作出相应的行动。

可是,这些表面元素也是很好的指标,反映了潜意识层面的一般面貌,以及它的构成元素。那是“藏在内心深处的灵性层面”。不过,我们觉察到的思想、感觉和意图,毕竟只是我们内心深处的一小部分而已,这几项因素往往也不是最能够反映我们的真正内涵和行动的原因。

我们的真正想法和真正感受,我们在可以预料和不可预料的情况下会有何行动,可能连我们自己或熟悉我们的人都完全捉摸不到。我们也许没注意到别人,甚至会忽略了自己——这不难想象——就像“黑夜中的船”,相遇而看不见。我们经常是这样。

p14

人的生命中这个隐藏的层面,不但别人看不见,自己也不能彻底了解。对于我们生命最深处的灵魂的真实情形,对于生命的动力从何而来,我们一向所知甚少。我们里面的世界异常复杂和隐晦,甚至诡谲莫测。它就好像有自己的生命一样。唯有神知道我们的内心,认识我们的本质,明白我们的行动。

因此,诗人向神呼求,恳求神帮助他来对付他自己!“神啊,求你鉴察我。” “愿我心里的意念蒙你悦纳。” “求你使我里面重新有正直的灵。”从某程度上说,我自己“内里更深处”(我的心)已形塑成了,我完全受它支配。只有神能拯救我。

人的“灵性”面貌

我已经提到隐藏的自我世界,我把它形容为“灵里的面貌”。今天,“属灵的”(spiritual)、“(心)灵”(sprit)或“灵性” (spirituality)已成为日渐流行、无从躲避的用词,可是它的意思常常含糊不清。这会带来危险,会引我们走上混淆和灭亡之路。所以,“属灵的”不一定是“好的”。我们必须非常小心地用这个词。不过,从“属灵”的意义来说——单指“非物质”这个意思——人类自身隐藏或内在的世界确实是归于属灵的范畴。

有趣的是,无论人类凭着他的智慧发展出多么先进的科学知识,科学对于理解人的内心世界依然毫无帮助。所有其他以科学知识为基础的研究领域,也同样无能为力。科学最多只能够指出,人的内在生命与物质世界、社交世界的活动存在着某些重要的、奇妙的关系。

p14

这是因为科学的研究对象是外在的、物质的世界,那是个可供测量、众人皆可认知的世界——粗略地说,就是我们常说的五官所能感受到的世界。从本质来说,物质世界与人的灵性层面是完全不同的现实类型,物质世界永远不能像人的灵性那样隐藏起来。这已是老生常谈,但这个事实常受到遏制,或遭人遗忘:科学无力探索人的心灵。

吊诡的是,虽然五官不能感知,头脑也永远不能充分理解,人却从来没有完全停止关注灵性。在我们的意识中,它即使没有占据核心地位,也总是处于仅次于核心的位置上。艺术、传记、历史以及各类杂志上的大部分流行文化,所颂扬(或贬抑)的其实就是灵性,重点始终离不开人的思想与感觉、行为与动机,以及人的种种性情。除此之外,人们没有别的“闲聊”内容了,而今天,所谓“新闻”大部分也只是闲聊而已。

可是,这只是更加突显出,我们对生命中的灵性层面一直是有所知觉的。我们可以立即明白,灵性才是真正重要的。我们注意到自己和别人的灵性,甚于注意其他东西。虽然这往往有违常理,却含有深邃的智慧。因为无论我们信奉什么大道理,或要发表什么高言大智,以表现自己智力发达、知识高超、与时俱进,真正的事实是,灵性才是我们的生命。

人对灵性有一种难以遏止的兴趣,这也说明了为什么最近几十年来,在许多方面,灵性——单纯以人性角度来说——会不断地猛烈攫取我们的注意力。从60年代文化和艺术的浪潮,到90年代环保主义和各种各样“灵性学”的兴起,从流行文化的新纪元运动到学术界的后现代主义,人都从心灵深处发出抗议的呼声。而近年来他们一直呼吁的是,人的生存不是靠外在的物质世界所能维持的。“人活着不是单靠食物。”好好听取这句话吧,不管它出自谁的口。

p16

当然了,这句话是耶稣说的。耶稣之道确实是心灵之道。我们若是要与他同行,就必须在内心的层面与他同行。很少有人真的不明白这一点。他切实地重整我们的心灵,使我们与神和好,他又借着那位全然圣善的灵,与父神居于我们心中。我们由此而得蒙拯救。心灵得以重塑,有神住在里面,这就是人类在地上唯一的真正盼望。

“人活着不是单靠食物”,这句话是耶稣从以色列人与神同行的历史经验中取材,略微经过修改而成的。耶稣就是体现这个经验的最鲜明有力的榜样。但是,他也透过他的死和复活,给这句话赋予新的、更深刻的意义。透过他的死和复活,他在地上借着神的国建立了崭新的生命秩序。它不带任何种族或文化的形式。此时此地,在这世界上,跨越了他的死,跨越了我们的死,常常在他的同在中得蒙滋养,所有人的心灵都能焕然一新,得着新生命。

与今天许多人的说法相反,我们的拯救(救恩)并不是来自人心底幽暗昏黑之处,那里是我们天然生命的动力发源地,无论包含了“超灵”(oversoul)或“群体无意识”(collective unconsciousness)或是其他。是耶稣进入了人的心灵深处,不管它是一种什么样的情形,是耶稣把我们带回神那里。即使在那里,他也是主人。从耶稣而来的灵命更新和“灵性”,就是从上而来的超自然生命闯入现世的天然生命之中。

p17

仅仅从人的角度看灵性和灵命塑造

与上述看法截然相反,如今人们常把灵性和灵命塑造看成是纯属人自己的事物。他们认为,“内里更深处”乃人力所及,只要控制得宜,就能把自己的生命转化成神圣的生命;至少,它能拯救我们脱离人生中的混乱和破碎境况——也许,最起码可以救我们离开危害生命的瘾癖,例如酒精、工作、性欲、毒品或暴力。市面上大量的书籍、课程、讲座都以这个前设为根据。

举个例子说,有人形容灵性是“我们与生命中最重要东西的关系”,或可能是“成为积极、有创意的人的过程”。这些字眼都是出自当代的一些著作,代表了人类思想和文化中一股很深的潮流。

我们当然不会嘲笑任何美好的事物,只要能真正帮助人改善世上的困顿生命,我们都心存感激。然而,任何事物都无法和耶稣的灵相比。神一直从不间断地把他的爱赐给每一个人,有时候他会以不情愿的姿态,把他的爱彰显在不情愿的地方,而依然起着些许美好的果效。可是,人是否可以单凭自己的能力,来达致一种能满足他需要、带来真正心灵重塑的灵修方式,这是一个实际问题。错解了这一点,会带来严重后果。

p18

无论如何,我们可以肯定:内心生命的形塑,以及其后的转化工夫——我们的外在存有都是由此而造成——是难以逃避的人性难题。灵命塑造,不管是哪一种宗教背景或传统,都是赋予人的心灵或意志某种形式或品格的过程。每个人都会经历到这个过程。无论是最高尚的人,或是最卑鄙的人,都经历过灵命塑造。圣人和恐怖分子都是灵命塑造的产物,他们的心灵都经过形塑而成。就是这么回事。

我们每个人在心灵深处都成为了某种人,具备了某种特别的品格。这是从一般的人性角度来理解灵命塑造的过程与结果。每个人,无论是否心甘情愿,都不例外。人若是能够寻觅到或是被赐予一条生命的路径,让心灵和内心世界经历到坚实、美善、导向神的塑造过程,就是蒙恩、有福的。

由此可见,内心生命的塑造和再塑造,是人类受造以来就已存在的问题,人类思想最早期的记录充分见证了人如何竭力挣扎,力图解决这个问题——但我们不得不承认,成功的例子非常少。

诚然,在人类历史上的某些时期,人的灵性得以提升到较高水平。但是,低水平总是比高水平多得多,而平均水平也低得令人失望。世界各地目前都历尽艰苦,只求能教化出不搞破坏、安分守己的人。欧美的情况如此,世界的其他地方也不例外,只是各地面对的难题表面上不同罢了。谈到灵性的事情,没有所谓的第三世界,因为在这个领域到处都是第三世界。

p19

从超越人的层面看灵性

所以,灵命的转化,也即心灵的重塑,是一个难以逃避的人性问题,也无法用人的方法解决。我们无奈地指出这一点。只要考察一下世界历史和文化,以及过去和现在的人如何利用宗教、教育、医疗等方法处理人的问题,就会明白。当今各种心理学和灵性学说虽然也提出了许多办法,但依然改变不了局面。

真正地实现全人的转化,是使人学像耶稣和“阿爸”天父那样的良善和能力。这样的灵命转化才能满足人的自我,而且这仍是人生必须努力追求的目标。可是,纯粹从人心的层面出发来进行内心转化,是无法达到这目标的——即使把人的心灵看作是一种终极的神圣存在,仍然无济于事。

然而,我们从目前的观察中却看不到上述事实,因为基督教在普罗大众面前展示的灵性生活,水平极低。这个低水平说明了为什么目前会有大量心理学和灵性学的书充斥市面,而提倡或支配这些学说的人往往还曾经是基督徒,他们认为公认的基督教信仰形式已不再能够给人希望,甚至对人有害,所以弃之不足为惜。

不过,最近“灵命塑造”这个用语在许多基督徒群体和领袖当中也引起了广泛而浓厚的兴趣。为什么会这样?主要原因是人们有以下发现(不论是详尽深入的研究或是花边新闻都能证实这一点):从近年以至目前的公开表现来看,基督教对人类生存的重要问题并没有提出有力的解决之道。至少,它对许多来自不同背景,自认是基督徒的人没有给予多大帮助,对非基督徒就更不必多说了。人们现在宣称,灵命塑造能回应灵魂的深切渴求和绝望的呼声,能给人带来盼望。这份盼望,有赖于在两方面给出有力的回应,既在有着深厚的基督教传统的圈子里,也在当代人的生活处境之中。

p20

神仍在工作

神不时会在他的子民身上工作,在他们周遭的文化中工作,实现他为人类历史定下的永恒计划——在无限宽广的时间里,把我们所谓的“人类历史”只是个微小的时段。历史的进程通常只是照着他的计划,依着他的预期来发展,远非我们能控制或意会得到。

我们往往后知后觉,事后才发现潮流已普遍出现急剧的变化。在个人、群体甚至整个社会文化当中都会出现急剧变化。旧方法曾经非常奏效,但如今已失去效用了。我们会面临一种很实在的危险,就是固步自封,与神现在和将来的行事方法背道而驰。我们常常错失在当下与神同工的机会,没有及时找到新皮袋装载新酒。

神过去曾多次行新事:他在“适当的时候”带领希伯来人出埃及;他使他们被掳到巴比伦,其后又带他们离开巴比伦。同样,他从犹太文化中兴起一群基督徒百姓,然后又从犹太人教会中兴起一个不分种族的基督的“身体”。

从那时起,神借着属基督的子民一次又一次在各方各地展示他大能的工作:战胜古代的异教,兴起修道主义,人们以修道方式追求敬虔,西多会(Cistercian)、方济会(Franciscan)、现代敬虔运动(Devotio Moderna)相继涌现,其后又有新教(更正教)的宗教改革、敬虔主义、卫斯理复兴运动与美国复兴运动,还有许多历史影响力较小的其他运动,例如 20 世纪反文化的灵恩运动(包括“耶稣子民运动” [Jesus People]等)。这类运动的兴起和发扬光大,都清楚地显明神的手在我们中间工作。

p21

今天,神仍在工作。人对灵命塑造(如前所述,更确切地说是灵命转化)的追寻,实际上由来已久,遍及世界各地。人在内心深处,甚至在生理方面,对于美善都有一份深切的渴求,这份渴求在他心间萦绕不去,人对灵命塑造的追寻就是深深植根于此。它过去曾以多种形式出现,到了 21 世纪的今天,因应我们现时的处境而再次浮现出来。我深信,这股浪潮将要汇入属神生命的长河之中,翻腾不息,一直把我们的生命提升到永恒之中。我们的心在呼喊:“主啊,我从心里希望做一个基督徒。”

所以,当代对灵命塑造的这份追寻,即如我们今天深深感受到的,是一项历久常新的尝试。它使人满怀憧憬,又充满危机;它暴露了我们的不足和失败,又满载着恩典;它表达了神对人的永恒追寻,也反映了人对神的深切渴求。当神的子民现在向前迈进,要实现神对今天、对将来定下的计划,这份对灵命塑造的追求,对他们的灵命而言就显得非常重要了。

从社会学、历史和灵性的角度来说,这新的发展都反映了我们所知的新教在宗派主义之下的分解,也展现出基督徒一种既新且旧的身份——跨越一切宗派的樊篱,超越一切民族及其他天然界限。

p22

现在一般都认为,用自己所属宗派、种族、国家的名称或记号来判别“我是不是基督徒”,已经没有多大意思。目前,世界上有三万三千八百个不同的基督教宗派。显而易见,要为“我是不是基督徒”这问题寻找更适当的答案,就要从宗教隶属关系以外的更深层面出发。它必须直指心灵的本质——在神面前,从心底的层面探索,这要时时刻刻成为基督徒灵命塑造的焦点。

要回答这问题,必须时常在神面前探索。谁能否认呢?可是在我们中间,特别是过去几年,这一点有时候被忽略,有时候没有受到足够的重视。今天情况已有改善,这是非常可喜的现象,令人深得鼓舞,世界各地的基督徒不再是不久之前的模样了。

基督徒独特的灵命塑造

我们可以先粗略地说,基督徒的灵命塑造,基本上指的是在圣灵驱使之下形塑人的内心世界,使它变成基督内心样式的过程。稍后,我们要细察这句话在今天的意义。不过,我们从一开始就可以说:人的外在生命会按着在基督里灵命塑造的成功程度,自然地表露出耶稣的品格和教导。

基督徒的灵命塑造,完全是以耶稣为焦点,目标是要使人顺从基督;人要积极回应神在基督里所赐的恩典,让内心得以转化,从而能够达成这个目标。顺服,是基督徒灵命塑造的一个重要结果(约13:34—35,14:21)。

p23

但是,在外表上彰显基督的样式(Christlikeness)并不是这一过程的焦点;如果以它为重点,这一过程就必定失败,变得目光褊狭、毫无意义,沦为令人心力枯竭的律法主义。这正是过去常见到的情形,也是今天的我们全心地投入基督徒的灵命塑造的主要障碍。我们现在知道了,服饰、行为和组织模式都不是重点所在。

“外表的形式主义”(externalism)——姑且用这个词来形容——在新约时期甚至被视为一种危险。唯有“基督在你们里面成形”(加4:19),才是代表基督徒灵命塑造的永恒标记。“仪文会使人死,而圣灵却使人活”(林后3:6),这个深刻的道德和属灵洞见,也证实了上面那句话。

让我举个例子,做个简单的说明。耶稣在登山宝训中(太5-7章)提到各种错误的行为:动怒、眼目情欲、狠心离婚、言语操纵、以恶报恶等。不过,我们从经验中明白,单靠在行为上努力遵行耶稣的吩咐、依从他的教导,是不可能活出天国子民的样式的。这样做还会导致人做出明显错误甚至荒谬的事情,例如,以自阉来表达对基督的敬虔——不幸的是,这个做法在基督教历史上连番出现。

对灵命塑造仅作“外在”方面的诠释,强调人的某些特别行为,这只会越发显出“经学家和法利赛人的‘义’”,却不能使我们“超越”它(太5:20),从人的本质上彻底地实现真正的转化——成为属于基督的人,在他的国度里活出丰盛的生命。

p24

恩典与安息之道

单凭人的努力和自制,远远未及基督徒灵命塑造的标准。明智、通达的行为当然是必不可少的,因为灵命塑造绝非被动的过程,可是,要内心转化成基督的样式,却不是凭着人的本事所能达成,它最终要靠恩典来成就。

虽然我们必须有行动,但灵命塑造所需的资源,远远超越了人能力的范畴。圣灵与相信基督的人同在,在他们心里活跃地工作;基督在地上的“身体”,从过去到现在累积了丰富的属灵宝藏,包括人物、事件、传统、教导,这些都为灵命塑造提供了丰厚的资源。

所以我们必须明白,人的灵性或内心的塑造,虽是灵命塑造的过程和结果,却不是灵命塑造的全部。灵命塑造也是借着神的灵而成,并且基督也不断地在他的子民身上活现出来,成为丰富的属灵泉源——这显然包括了他成文的道(writtenword)和宣讲的道(spoken word),以及那些大大彰显基督生命的信徒所展现的超卓的性情。

灵命塑造之道,实际上就是:使劳苦担重担的人得享安息,叫人负容易负的轭、担轻省的担子(太11:28-30);把杯和盘的里面洗净(太23:26);好树不能结坏果子(路6:43)。走这条路的人会发现,神的命令不沉重,也不难守(约壹5:3)。

灵命塑造之道,是学习做耶稣的门徒或门徒,他说“天上地上一切权柄都赐给我了”,做“我所吩咐你们的一切”,“我就常常与你们同在”(太28:18、20)。

p25

然而,我要再次强调,因为这一点很重要,最需要学习的不是怎样做,正如我们说过,人生命中最基本的错误或毛病,不是我们做了什么。我们常看到,人的所作所为太恐怖了,所以我们以为只要想办法制止这类行为就够了。可是,这样做是规避了真正可怕的事实:恐怖的行为出自人的心。无论如何,关键在于我们的思想、感觉、性情和抉择,即我们的内心生活,正是这部分显示我们是怎样的人。唯有内心的深入转化,才能够确实战胜外在的邪恶。

要厘清这一点确实很难。人不能在灵性上长进,首要的原因就在这里。我们听人说,“爱是恒久忍耐,又有恩慈”(林前13:4),于是我们就错误地试图做出忍耐和恩慈的行为,来显出我们是有爱心的人,然后我们很快就失败了。我们应当时常在行为方面做到最好,这是理所当然的,但除非我们在爱心上有长进,否则我们在这方面是不会有丝毫进步的。爱,是心里真正愿意、而且渴望为他人的好处着想。除非我们的爱心先有显著的进步,否则我们的忍耐、恩慈充其量只是肤浅的,经不起时间的考验。

有力量“凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐”(林前13:7-8)的是爱本身,而不是爱的行为,甚至也不是爱的愿望或意图。单纯试图做出爱的行为,只会无功而返,使爱落了空,令人生气和失望。

相反,透过灵命的塑造而把爱(神的爱)植入我们的心底,就能使我们用爱心行事,甚至叫我们自己也感到诧异。不但如此,这份爱还会持续成为我们自己和其他人的喜乐和得力之源。是的,耶稣应许了,它要“成为涌流的泉源,直涌到永生”(约4:14),却不会像爱心的行动那样,为人生加添重担。

p26

当前的机遇

在重新为这时代的灵命塑造下定义,再次展现它的实在,并且开创一条崭新的道路让人进入时,神的灵呼召他的子民为品格的转化打好基础,顺服基督,在基督里得享丰盛的生命。这实在是一条崭新的路。在目前这个时刻,基督徒不应该再走前人走过的旧路了。唯一仍可以效法的,只是“要认真实在地干一番”而已。无论对我们个人或基督徒群体来说,现在都是要改变焦点的时候了。

倘若我们这群基督的子民真正走上基督的心灵之道,那么每个人都能找到一条确实的路径,活出应有的样式——彻底成为良善、敬虔的人,弃掉骄傲、冷漠和妄自尊大的心态。基督教会的信众也将重现许多过去时代中教会的面貌,并且成为今天世人渴望见到的样式——一个无可比拟的群体,拥有永恒的生命素质和不断增长的人数。

我们做得到。人的内在或心灵,以及它在基督里的重塑过程,都可以处理得井井有条,即使人的心灵处于破碎的混乱状态中,因为神已经提供了方法有条不紊地使它复原。恩典不会排斥方法,方法也不会抗拒恩典,两者是相辅相成的。

换句话说,在基督里的灵命塑造并不是一个神秘的、有违理性的甚至癫狂失控的过程,像是闪电雷鸣般地骤然出现;它也不是奥秘礼仪或古老宗教,仿佛使人着魔那样。属灵经历(例如保罗在大马士革路上的经历)并不是灵命塑造,虽然它可以是这过程中有意义的一部分,有时候也确实能为灵命塑造带来深远意义。

p27

我要坦白承认,这与现在的一般看法截然相反——人普遍认为,恩典是被动领受的。然而,如果我们希望达致神所期望的灵命成长果效,就必须去寻觅神所命定的蒙恩途径,而且要看重它,与神同工。

对于个人,又或是对于耶稣的门徒团契来说,灵命塑造都是我们每一个人可以而且必须经历的过程。虽然它是神透过他的话语和圣灵而大大地彰显恩典的过程,但这也需要我们在神面前尽上本分,明智地、有条理地实践它。

因此,本书十分强调实践,旨在帮助那些“寻求神的国和他的义”的人寻见、并且活在神的国和神的义里面。那些热心于训练信徒履行基督的一切吩咐,从而全面实践基督大使命(太28: 18-20)的领袖,也能透过本书得益。

最后,本书希望能为每一位寻道者——不论他/她有没有明确承认自己是基督徒——提供一条途径,引导人通往神的美善,就是人的心灵与生俱来所向往之处。本书旨在引导所有热切渴望活出耶稣基督的内在生命的人,使他们得蒙救赎:

p28

洗涤内外全洁净,

得蒙医治离永刑。

p29

思考与讨论

- 耶稣说,他要把那水赐给我们,叫我们永远不再渴(约4:14)。你如何理解耶稣这个应许?它对你有何实际意义?对你认识的人有何实际意义?

2.你能否详细描述一下你的灵性(非肉体)面貌?你的灵性如何影响你的行动和生活?再尝试描述一位圣徒(例如特蕾莎修女)和一个狂热恐怖分子的灵性面貌。

3.耶稣和他的门徒要透过品格的转化开展一场持续不断的普世革命。你同意这个说法吗?

4.“灵性”不一定代表“好的事物”。这是真的吗?

5·从纯粹的人的角度来看“灵命塑造”,和从基督徒的独特角度来看灵命塑造,有何分别?

6,在更广泛的社会范围和在基督徒当中,有哪几个因素推动了近期对灵命塑造的普遍兴趣?

7·只注重外在或外表的灵命塑造会有什么危险?它与律法主义有什么关系?

8·近年来,人们对灵命塑造趋之若鹜,这对于我们今天传扬基督、造福人类是否真的带来崭新的机遇?

作者简介:

魏乐德(1935-2013),著名学者,威斯康星大学哲学博士,南加州大学哲学学院教授,已经出版的著作超过三十部,他的《心灵的重塑》在 2003 年被《今日基督教》杂志评为最佳信仰类年度好书(Christianity Today’s 2003 BookAward for books on Spirituality) 和 逻各斯书店协会基督徒生活类年度好书(The Association of Logos Bookstores’2003 Book Award for books on ChristianLiving)。

目 录

鸣 谢 /1

序 /3

第1章 灵命塑造导言 /17

第2章 心灵与人的生命体系 /31

第3章 灵魂的堕落与本性的邪恶 /61

第4章 灵魂的复原与本性的良善 /89

第5章 灵命改变 /111

第6章 心思的转化(一) /141

第7章 心思的转化(二) /179

第8章 意志(心/心灵)与品格的转化 /217

第9章 身体的转化 /243

第10章 交际层面的转化 /273

第11章 灵魂的转化 /305

第12章 光明的儿女与世界之光 /333

第13章 地方教会的灵命塑造 /359

跋 /391

注释 /397

名家推荐

关于人的品格和人如何能变成耶稣基督的样式,没有人能像魏乐德那样,进行了那么细致的思索。我竭力向大家推荐《心灵的重塑》。我教导的时候,人们也许会来听听;但轮到魏乐德教导,大家可都带着录音机来,我们都这么做。 —— 傅士德(Richard J. Foster)

这本有关属灵生命的现代大作让我们受益匪浅。对于那些厌倦了各种属灵配方和陈词滥调的人,对于那些被我们失败的转化方式搞得焦头烂额的人,魏乐德关于心灵的更新的阐释像一股清流,切实有效且及时恰当。 —— 葛尼斯(Os Guinness)

每个人都在属灵上被塑造。魏乐德在这本书里对我讲了两点:美好的灵命塑造在乎圣灵,灵命塑造的过程也是一个下意识的过程。这样,在心灵效法基督的道路上,我们才能够一直走下去。这场内心的革命已经开始了,魏乐德的这部作品会一直将它推动下去。 —— 莱瑞·克莱布(Larry Crabb)

《心灵的重塑》出自一位最有见识的属灵导师之手,每位深切关注基督门徒生命的人都要阅读。本书基于对人的深入且清晰易懂的分析,对门徒培训的洞见和引导跃然纸上。 —— J.P.莫兰德(J.P.Moreland)

《心灵的重塑》中对人的阐述合乎圣经,颇有见地。魏乐德对身体、灵魂、心灵和头脑之间的差别与联系的解释发人深思。他还进一步向读者显明如何处理其中的冲突。本书的信息充满盼望,是真正的内心的塑造。 —— 吉姆·彼得森( Jim Petersen )

《心灵的重塑》是魏乐德在实践方面写得最好的一本书了。他在解释人的各个方面如何搭配协同转变成基督的样式的同时,也吸引我们进入神国度的生命中。 ——扬·约翰逊( Jan Johnson)

===

以上仅供参考,谢谢!

===